La géographie

« Tout le monde croit que la géographie n’est qu’une discipline scolaire et universitaire dont la fonction serait de fournir des éléments d’une description du monde, dans une certaine conception “désintéressée” de la culture dite générale »

Yves Lacoste La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. La Découverte ; 1976

La science qui applique l'approche spatiale à l’ensemble des autres sciences

Santé, épidémiologie, santé publique, géographie de la santé

« Être en bonne santé c’est pouvoir tomber malade et s’en relever, c’est un luxe biologique.»

Georges Canguilhem Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France ; 1966

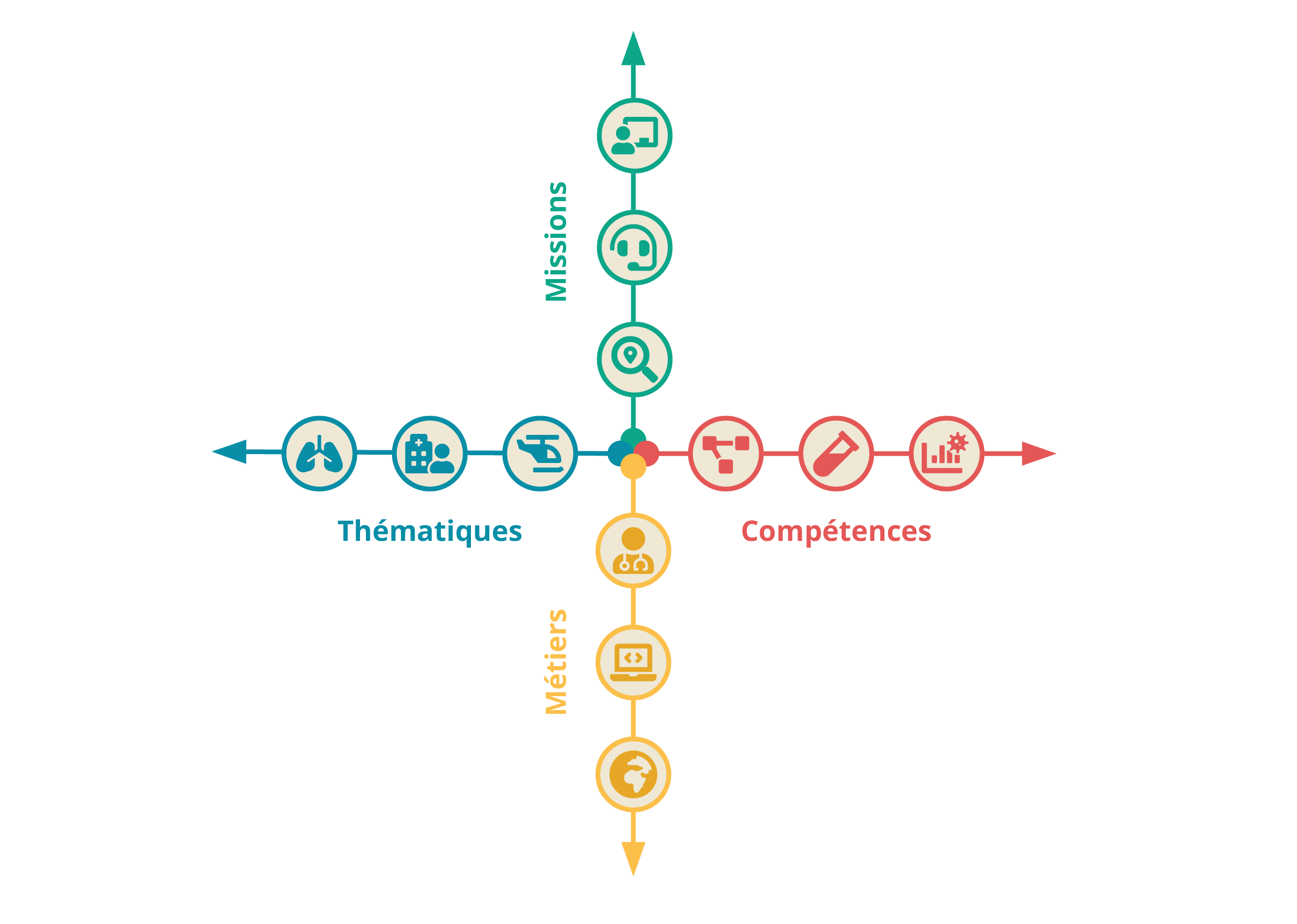

Pourquoi de la géographie de la santé à l’Agence de la biomédecine ?

Quelles compétences ?

Quelle architecture informatique ?

Quelques exemples¶

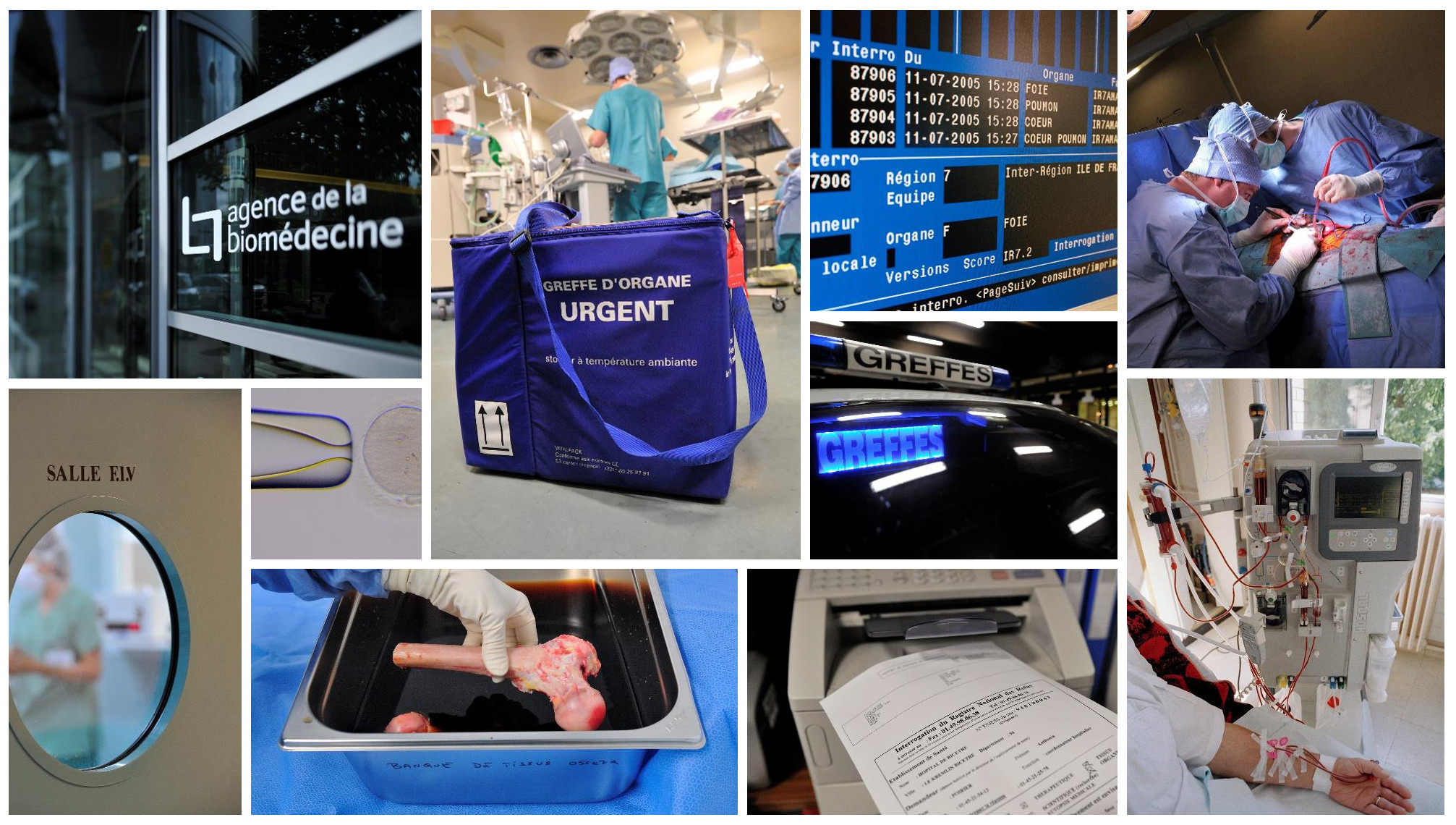

Exemples de données cartographiées

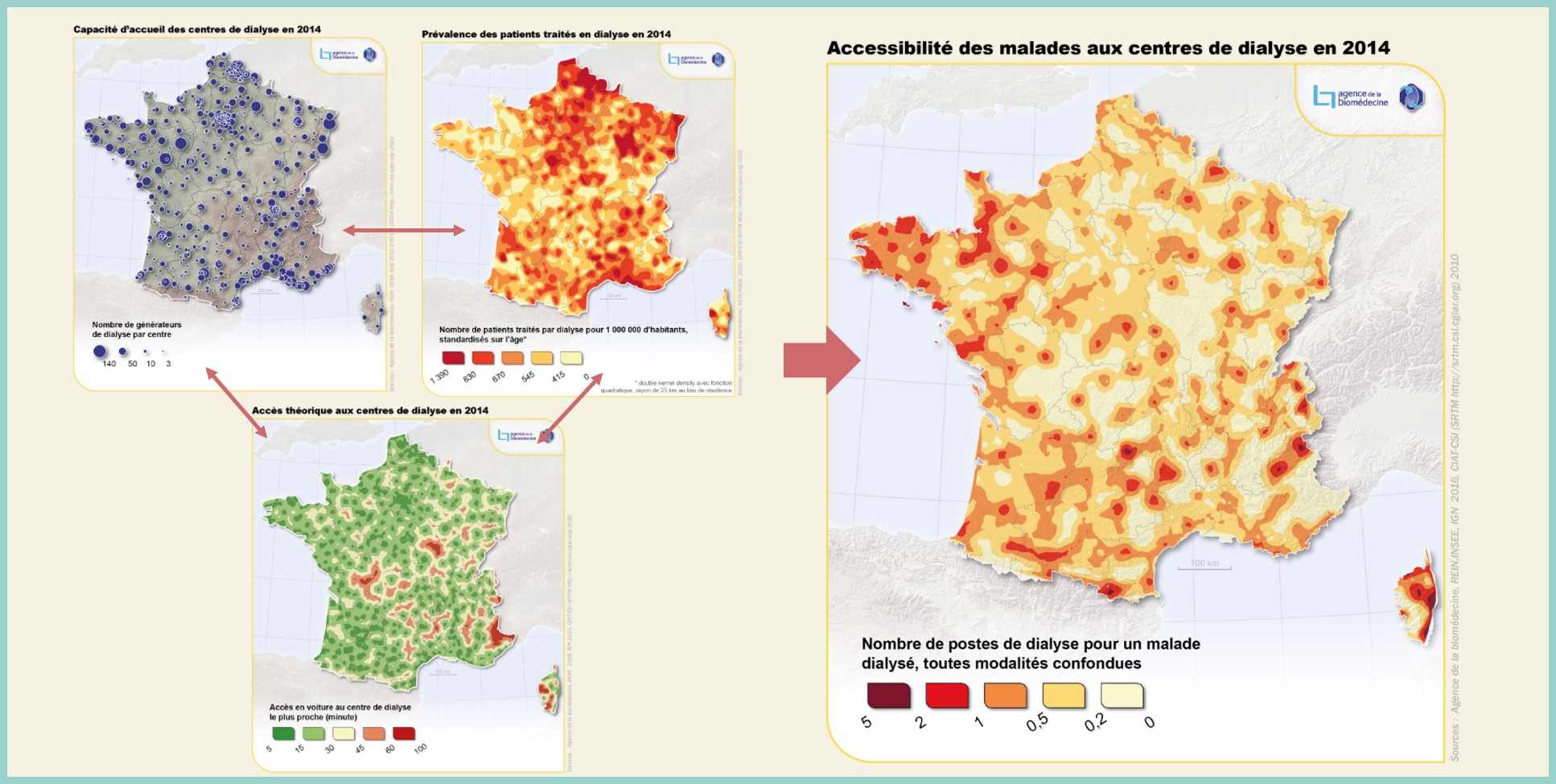

Création d'indicateur d'offre de soins

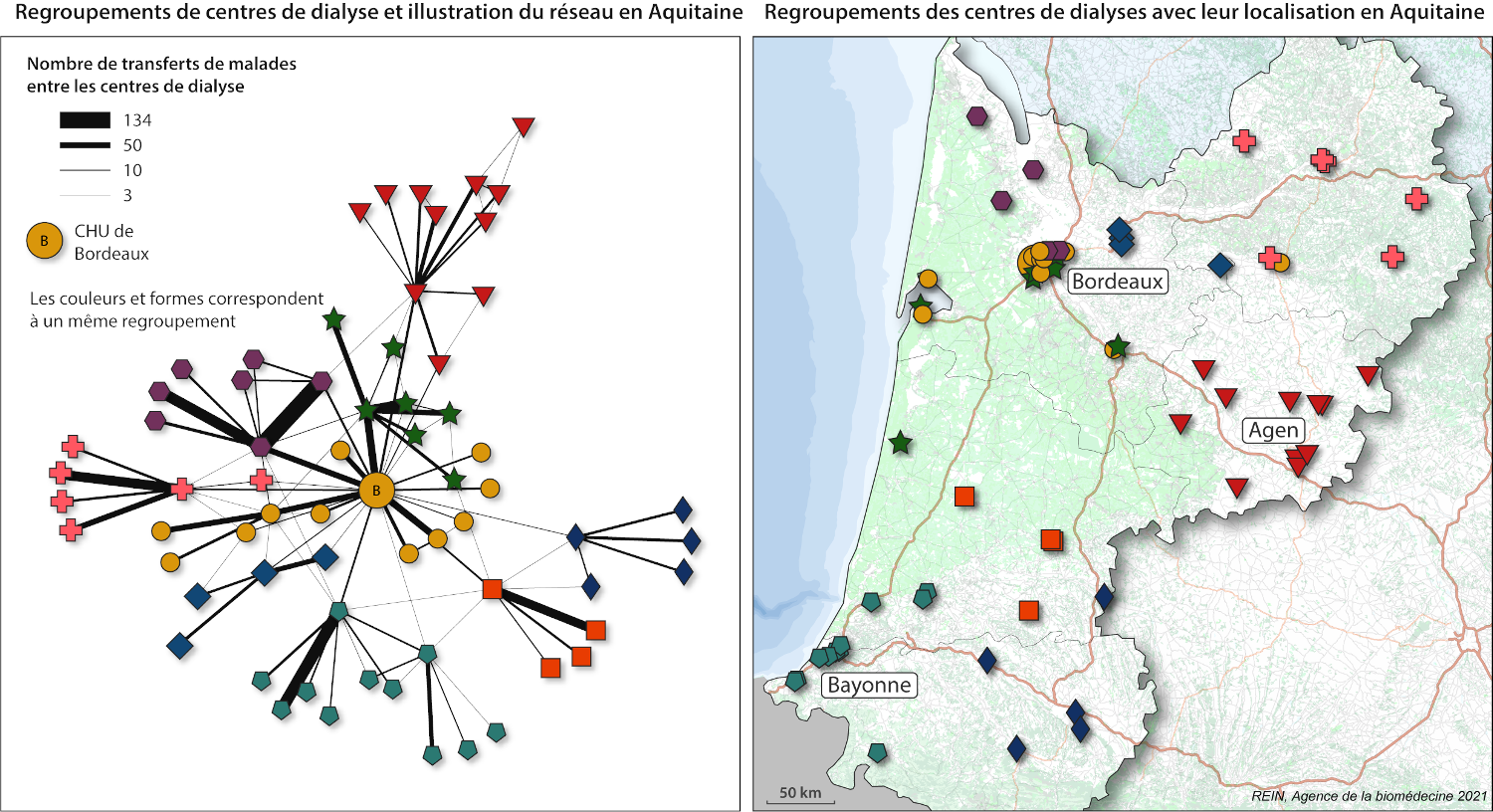

La création de "clusters" de centre de dialyse à l'aide de la topologie

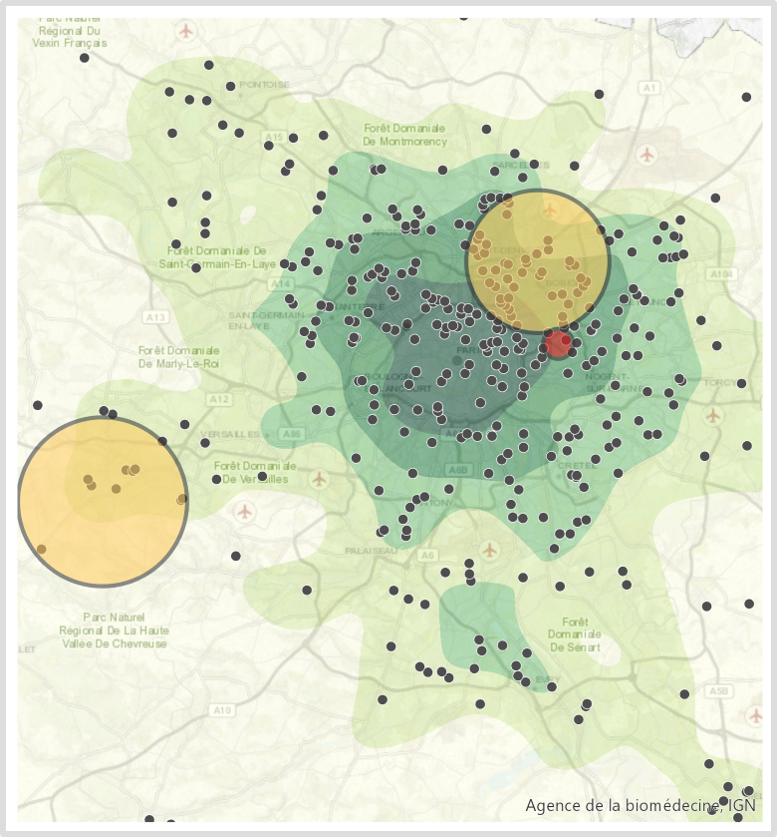

Détection de clusters de cas anormaux de syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant

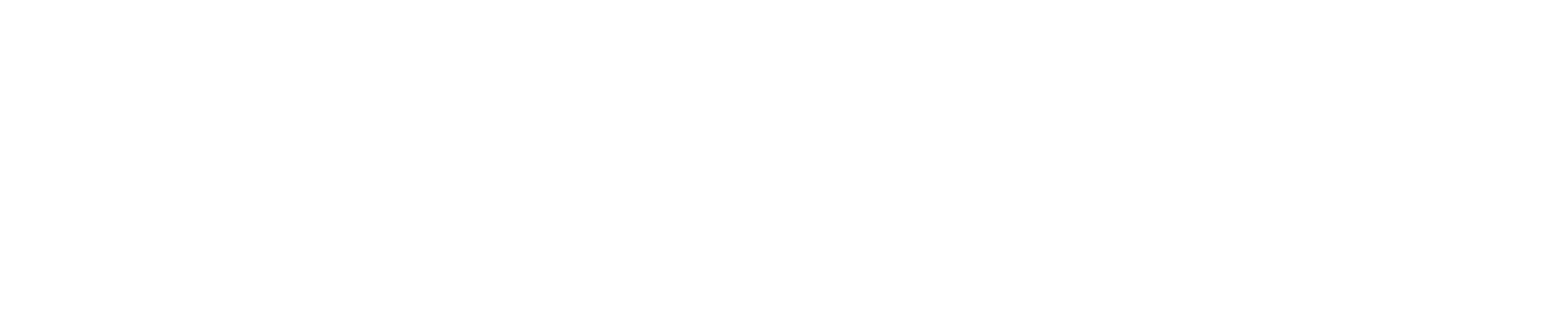

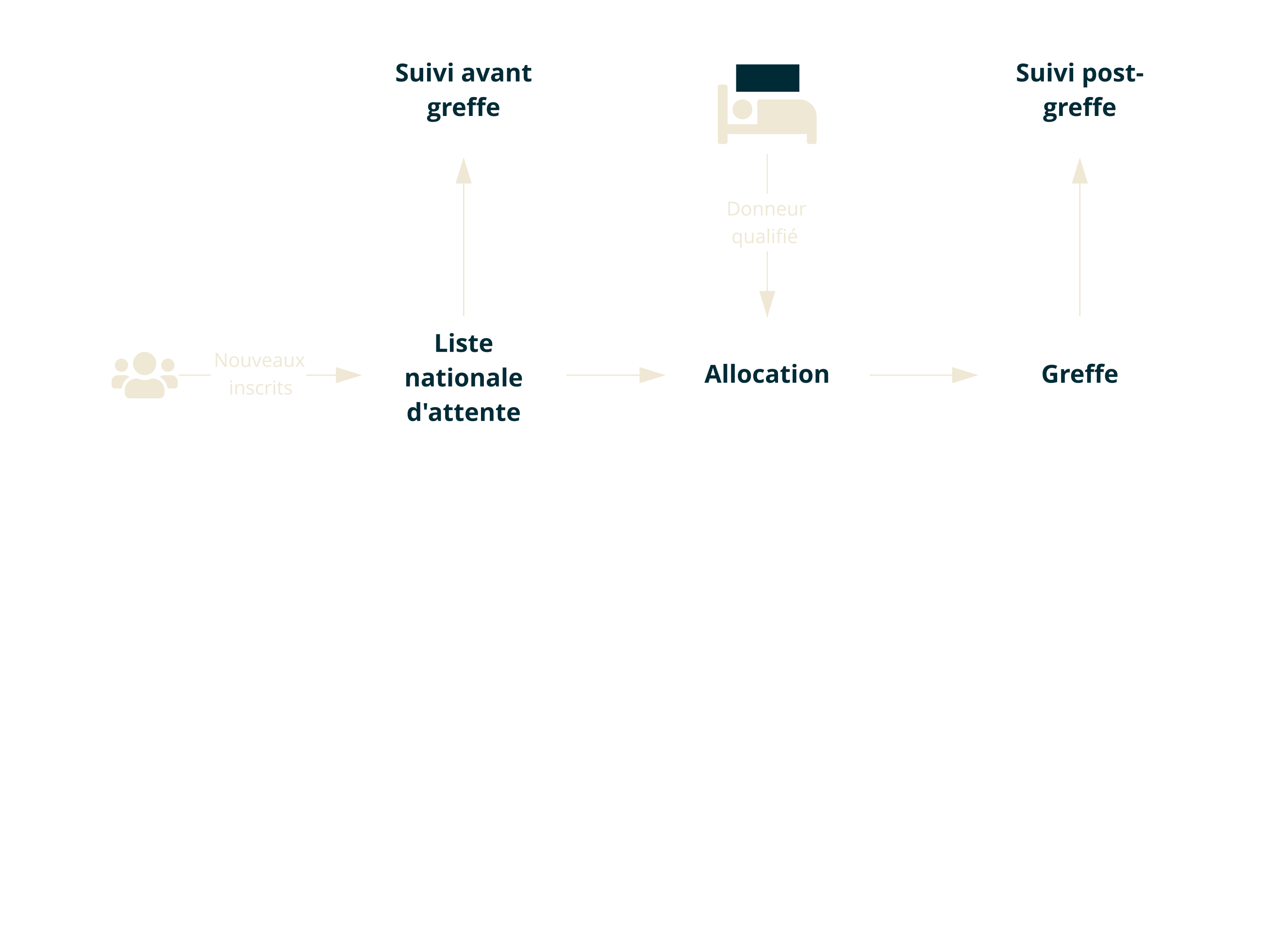

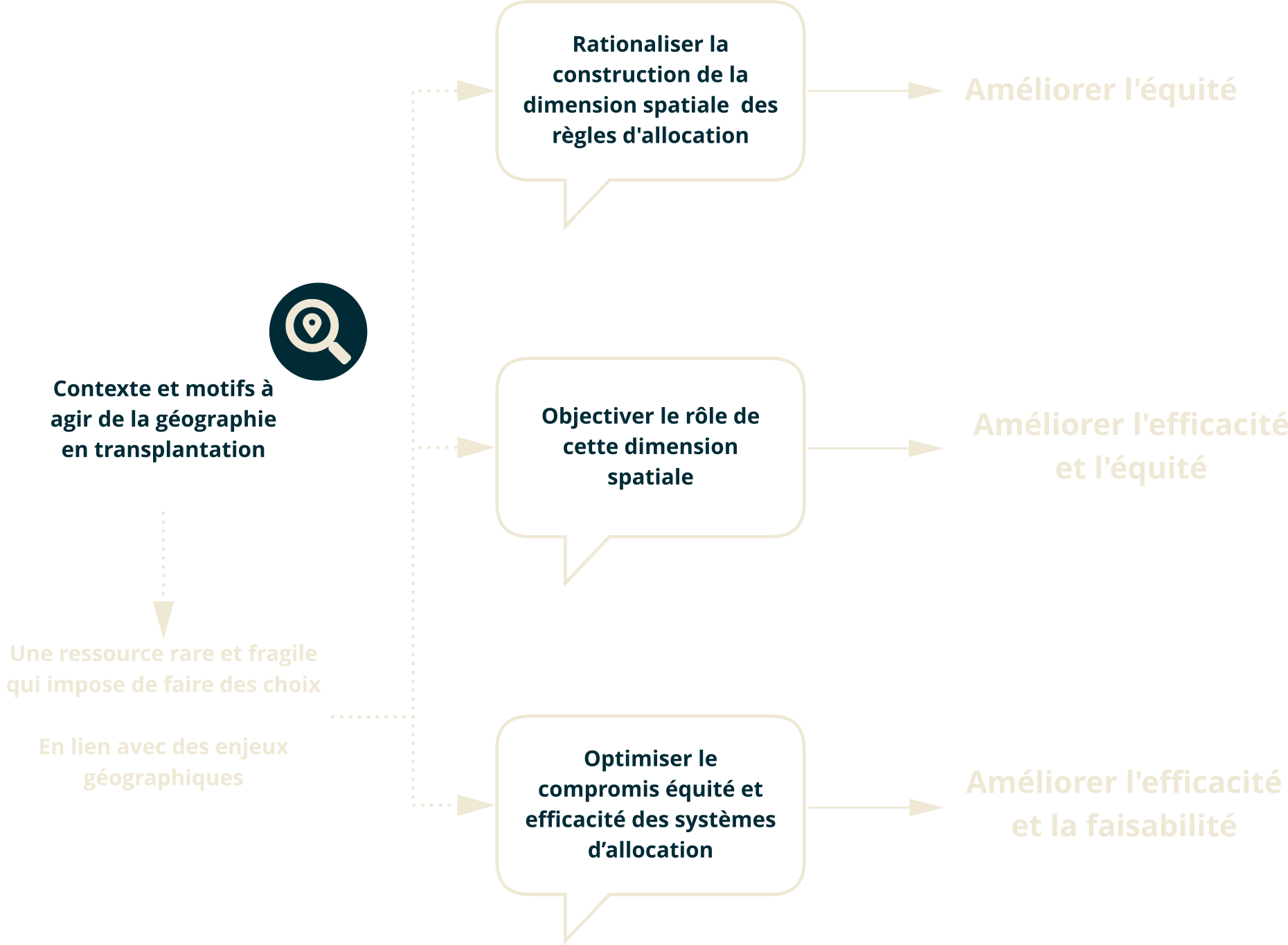

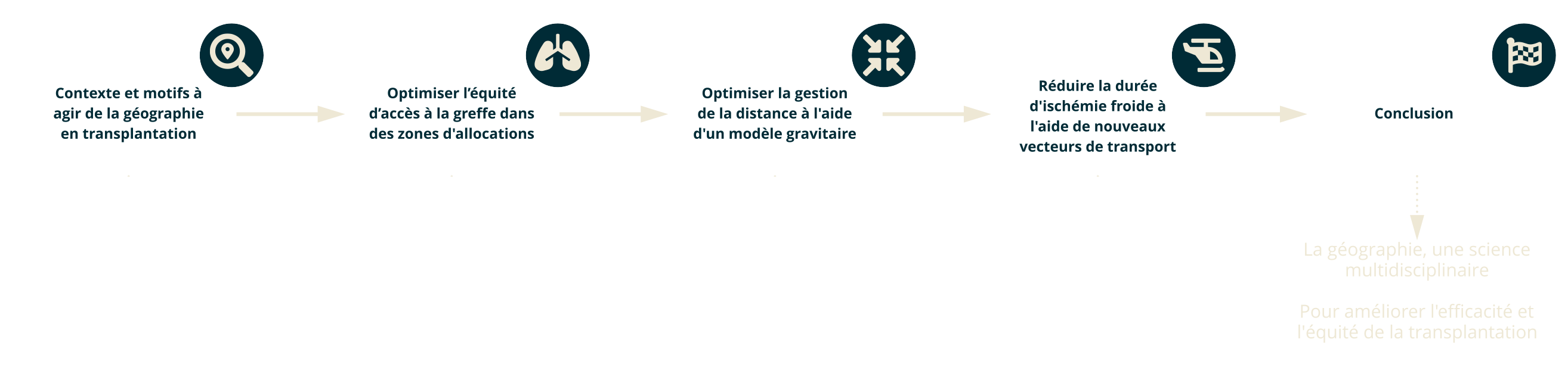

Les enjeux de la géographie en greffe d'organes

Une pénurie d'organes qui impose des choix, en lien avec la durée ischémie froide¶

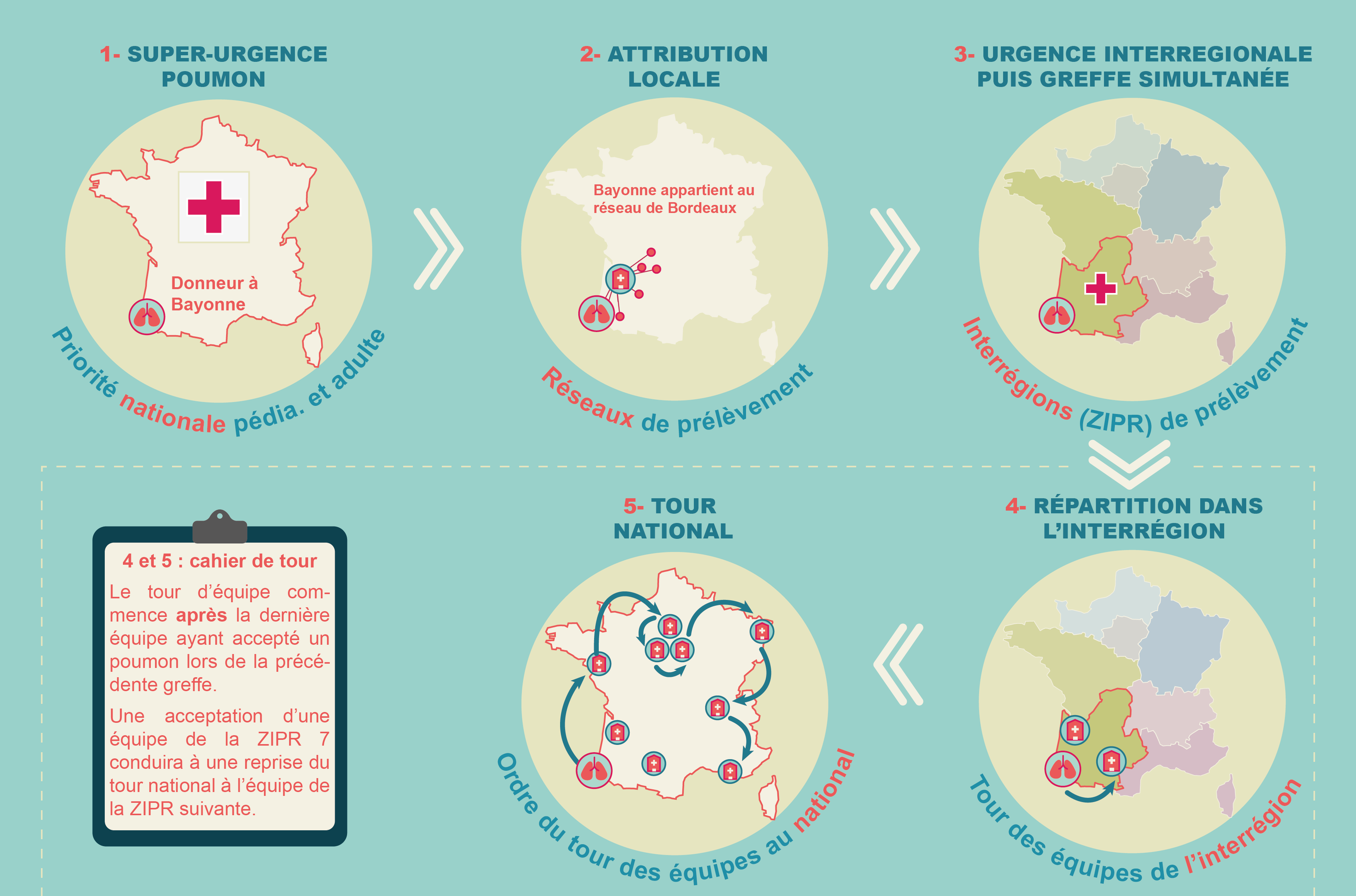

Des règles pour objectiver des critères de choix d'allocation d'une ressource rare¶

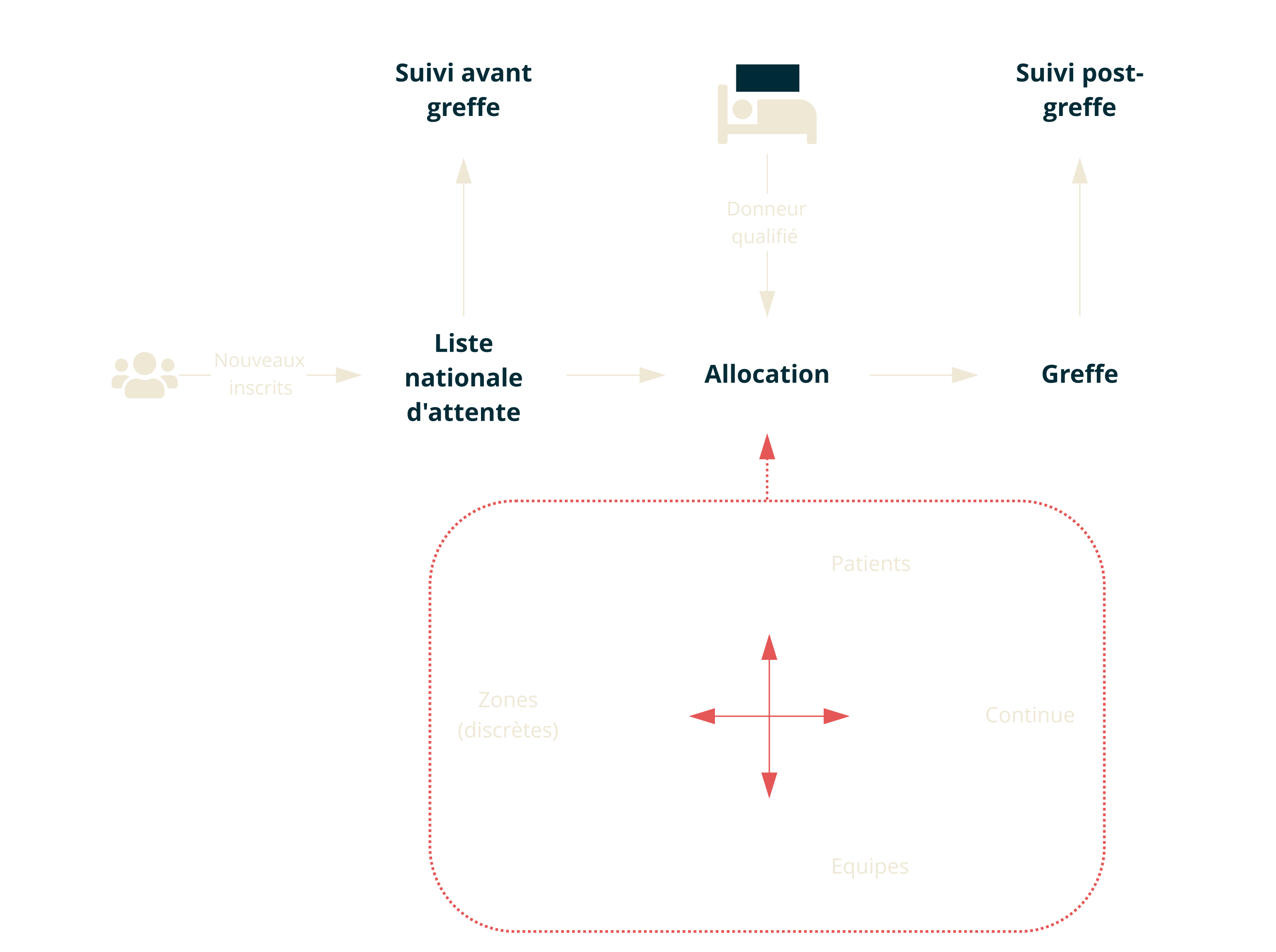

Les motifs à agir : l'inadéquation spatiale de l'offre et des besoins¶

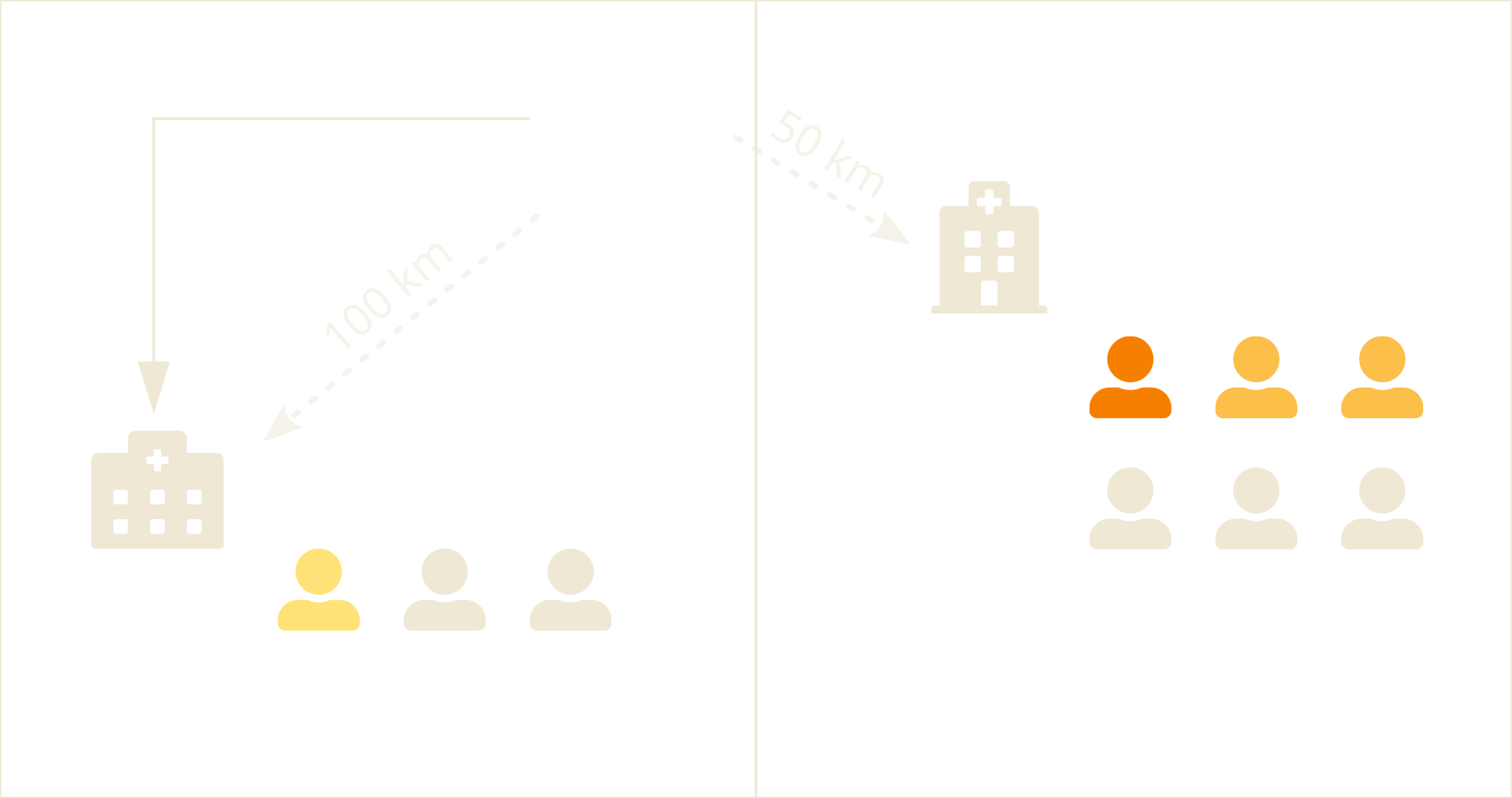

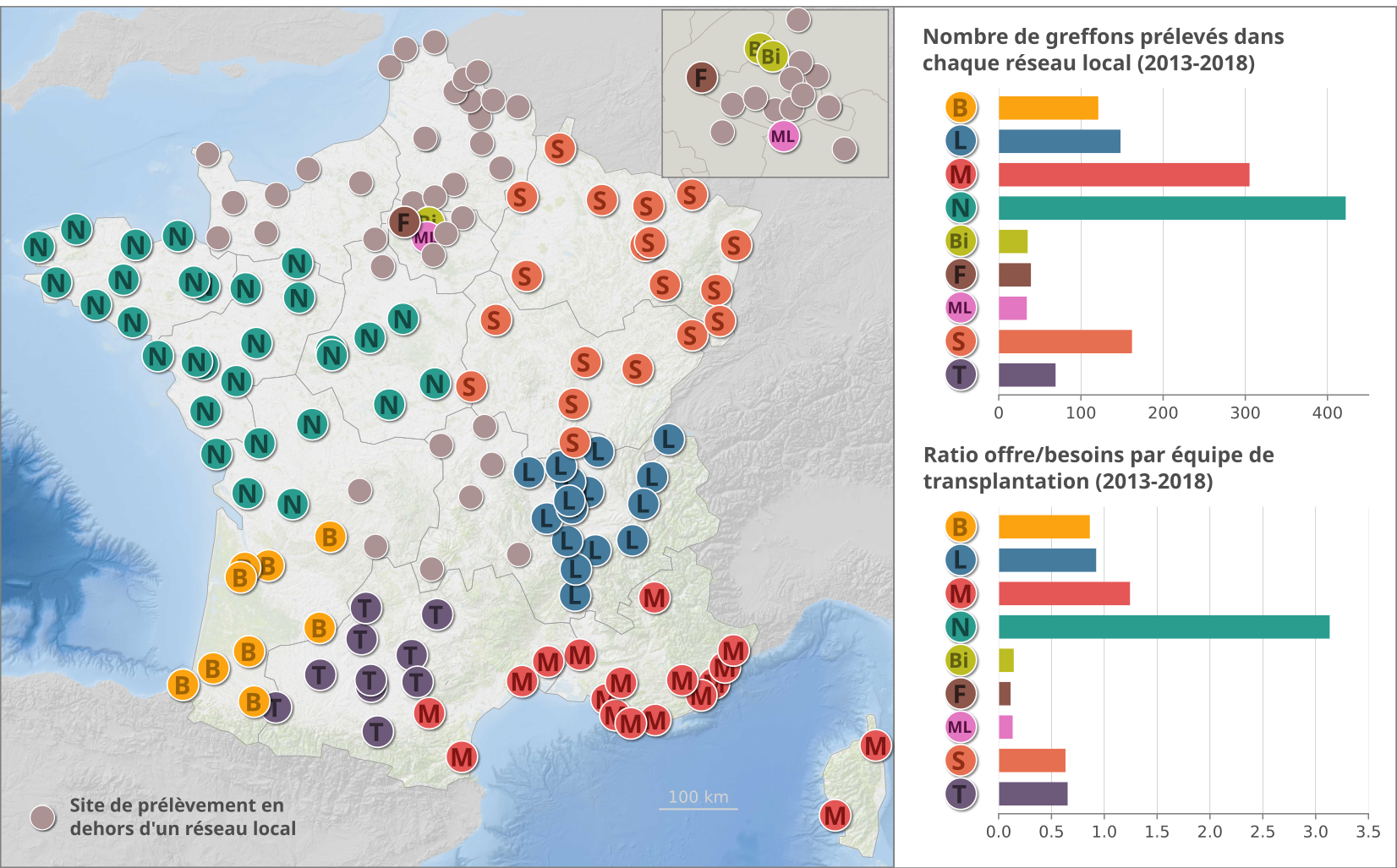

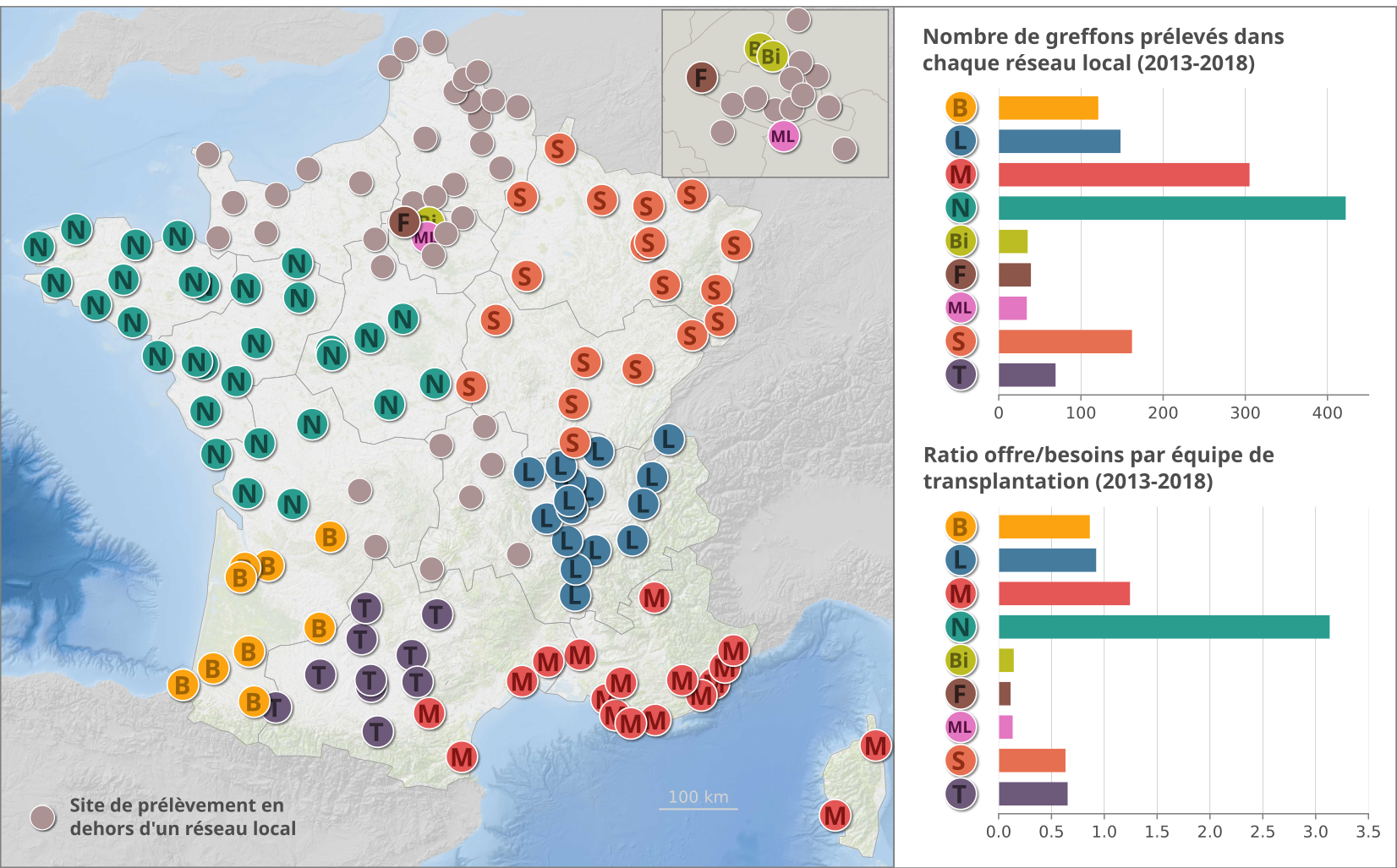

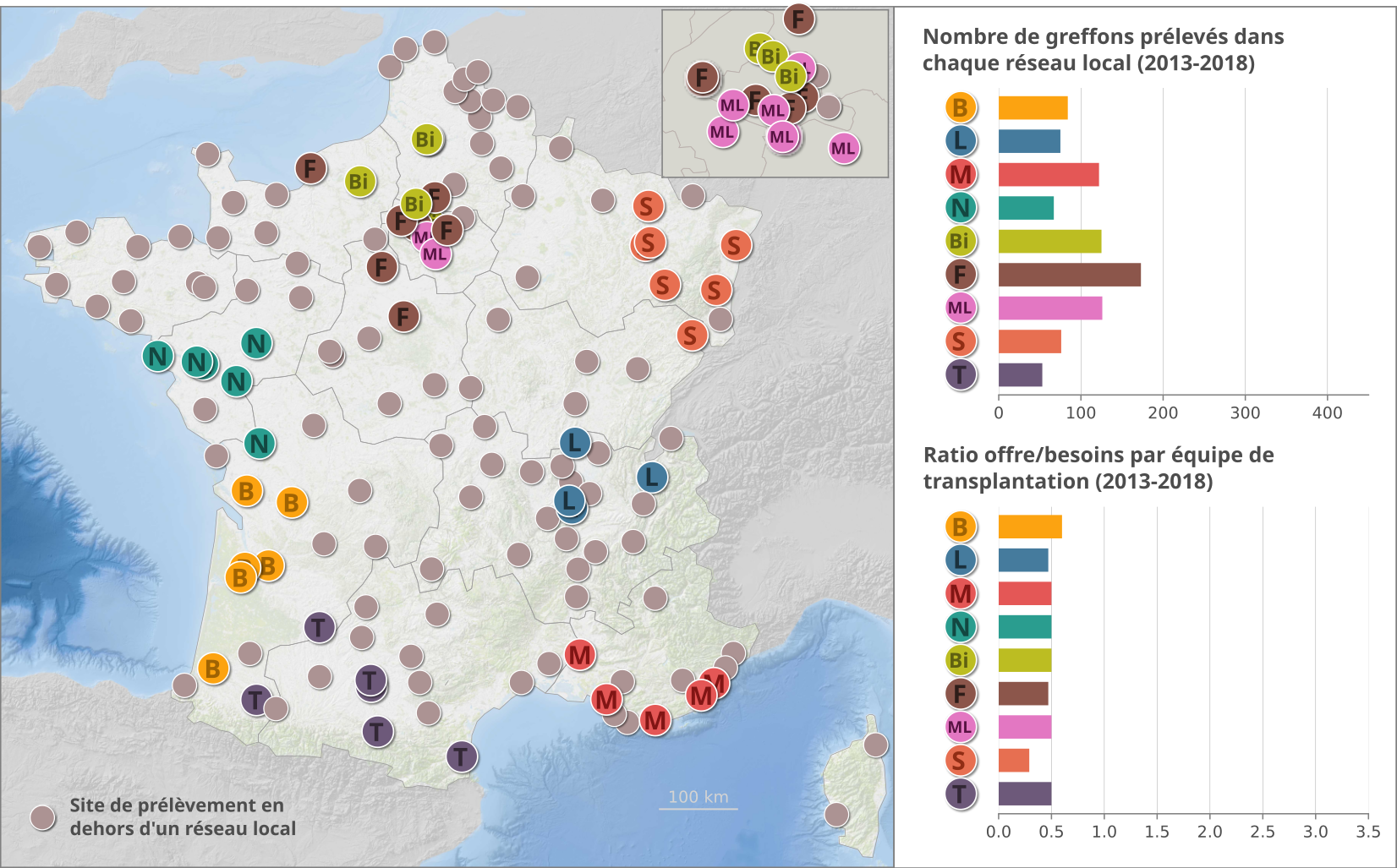

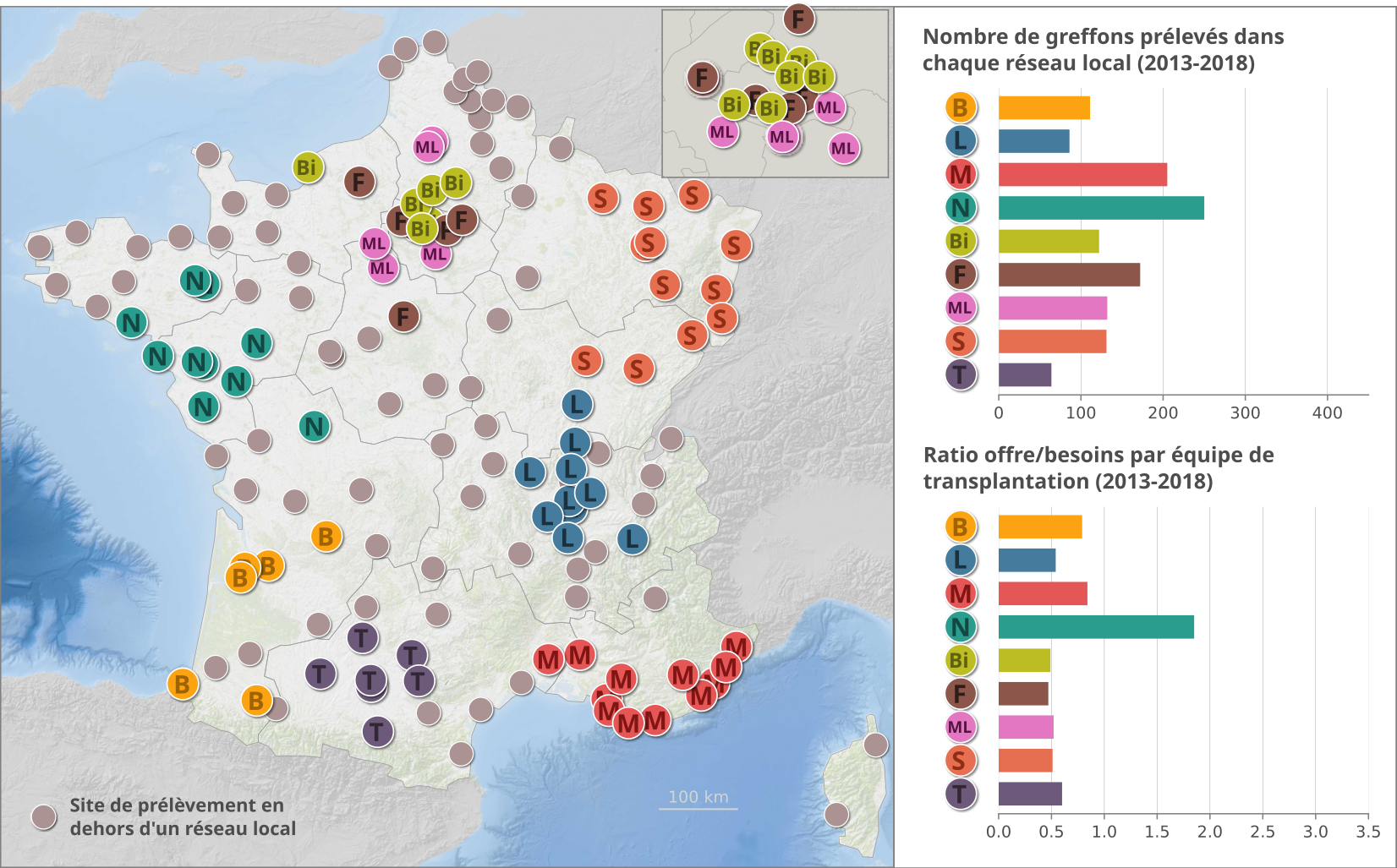

Disparités spatiales de l’offre et des besoins en greffe pulmonaire entre 2013 et 2018

Les motifs à agir : réduction des possibilités d'appariement¶

Les motifs à agir : des durées de trajets qui peuvent être optimisées¶

Allouer dans l'urgence une ressource rare impose de faire des choix¶

Hypothèses testées¶

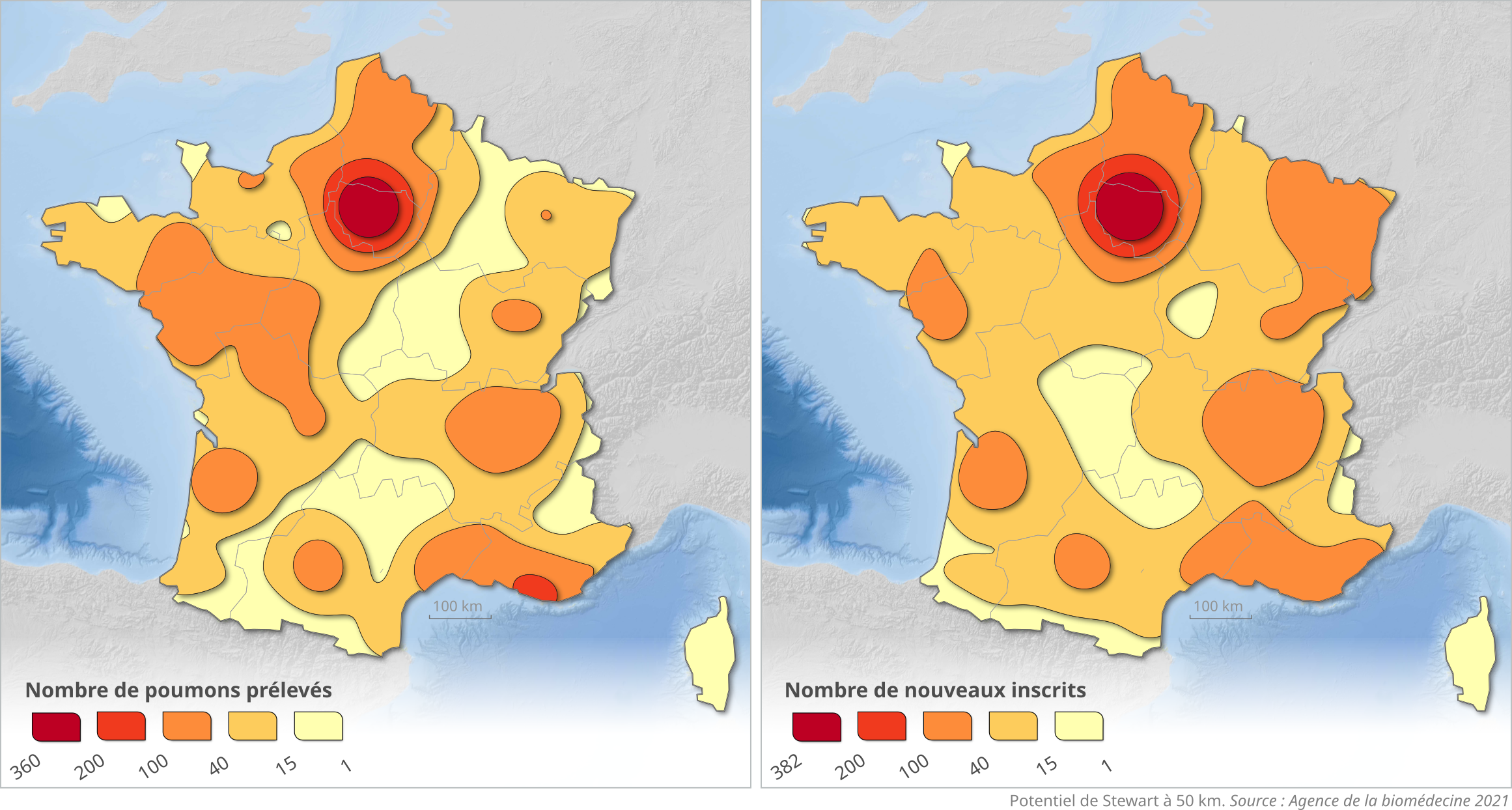

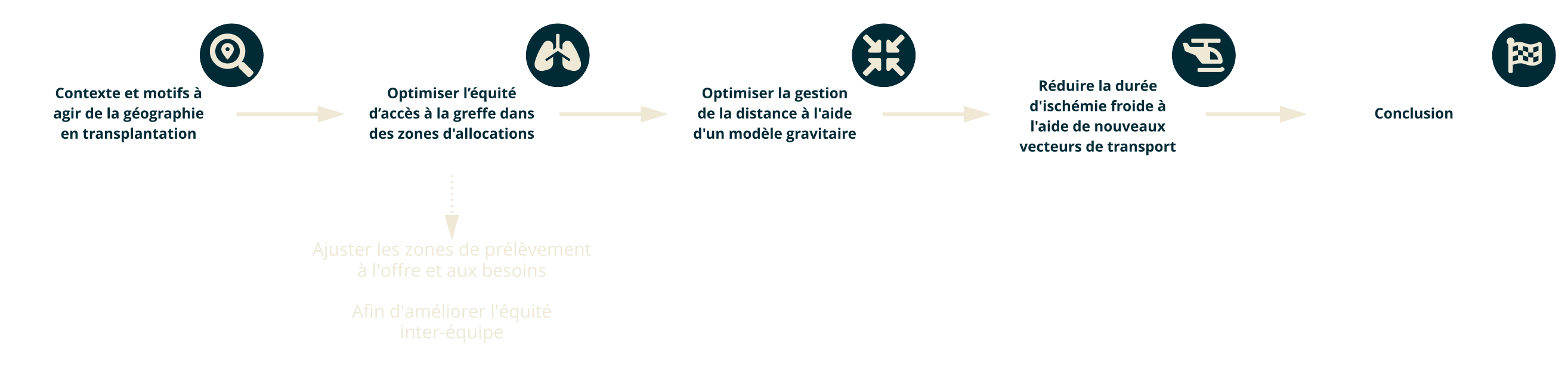

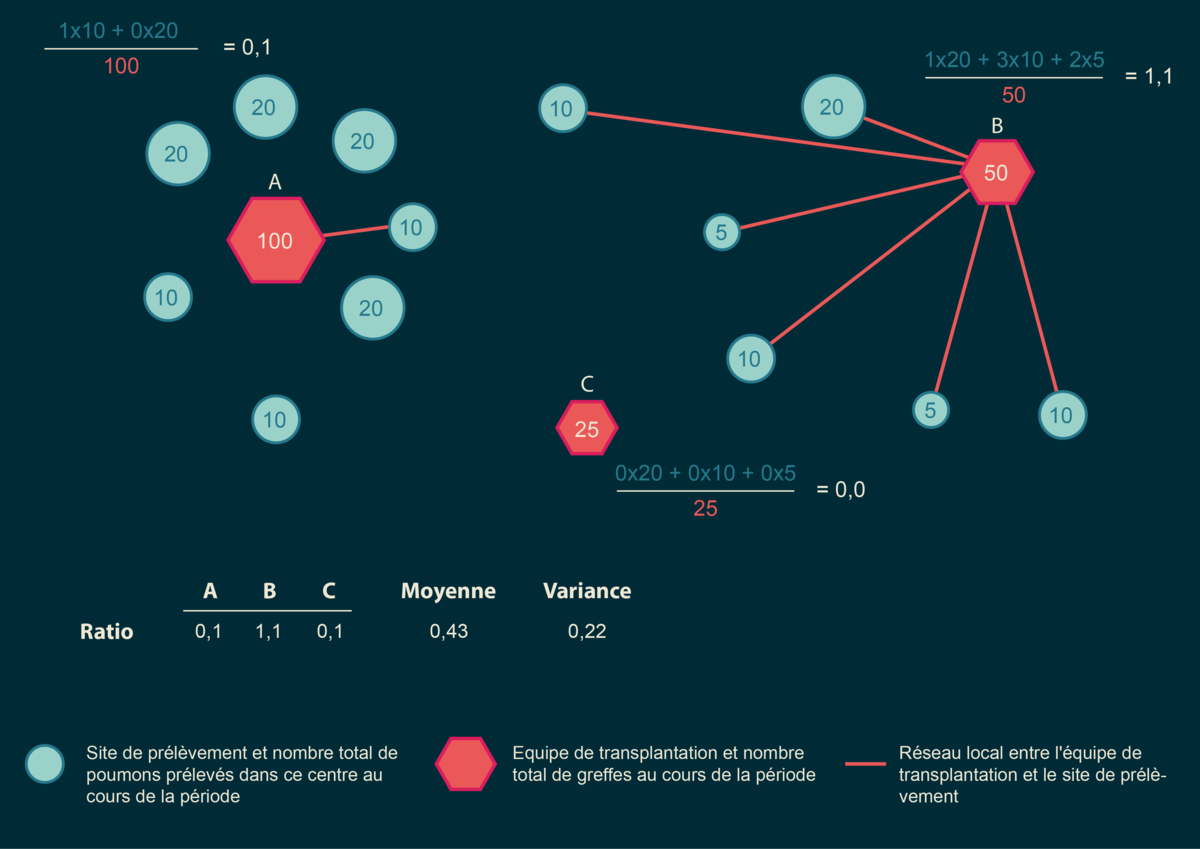

Optimiser l’équité d’accès des équipes de transplantation aux greffons dans le cas d'une gestion de la distance discrète

L'allocation aux équipes : exemple de la greffe pulmonaire¶

Motifs à agir : une inéquité d'accès aux greffons inter-équipes¶

Hypothèse

Les zones de prélèvement de greffons peuvent être optimisées spatialement afin de satisfaire un critère d’équité inter-équipe

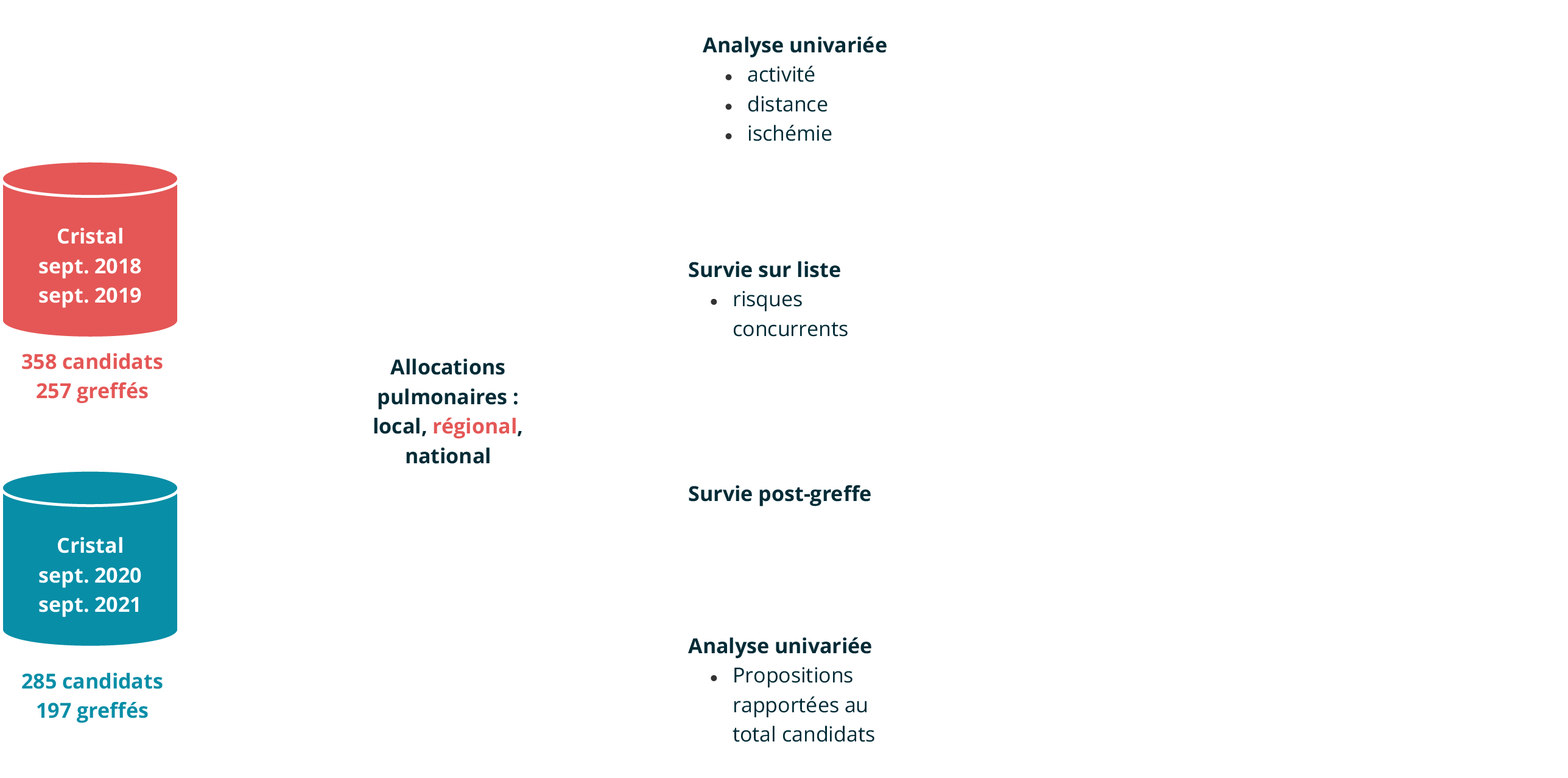

Cette hypothèse est challengée par une évaluation de type avant / après en greffe pulmonaire

Solution proposée : optimiser la taille des réseaux en fonction de l'offre et des besoins¶

Résultats : conception des nouveaux réseaux¶

Evaluation des nouveaux réseaux : population et méthodes¶

Résultats : pas de changement sur l'activité et la logistique des équipes¶

Activité

Pas de changement relatif d'activité entre les équipes

Local: 19 à 14%

National: 48 à 60%

Logistique

Pas de différence sur les distances (432 à 406 km en moyenne, p=0,36)

Réduction de 15 minutes de la durée d'ischémie froide moyenne (p=0.06)

Résultats : sans impacter la survie sur liste et post-greffe¶

Résultats : une amélioration de l'équité d'accès aux greffons pulmonaire¶

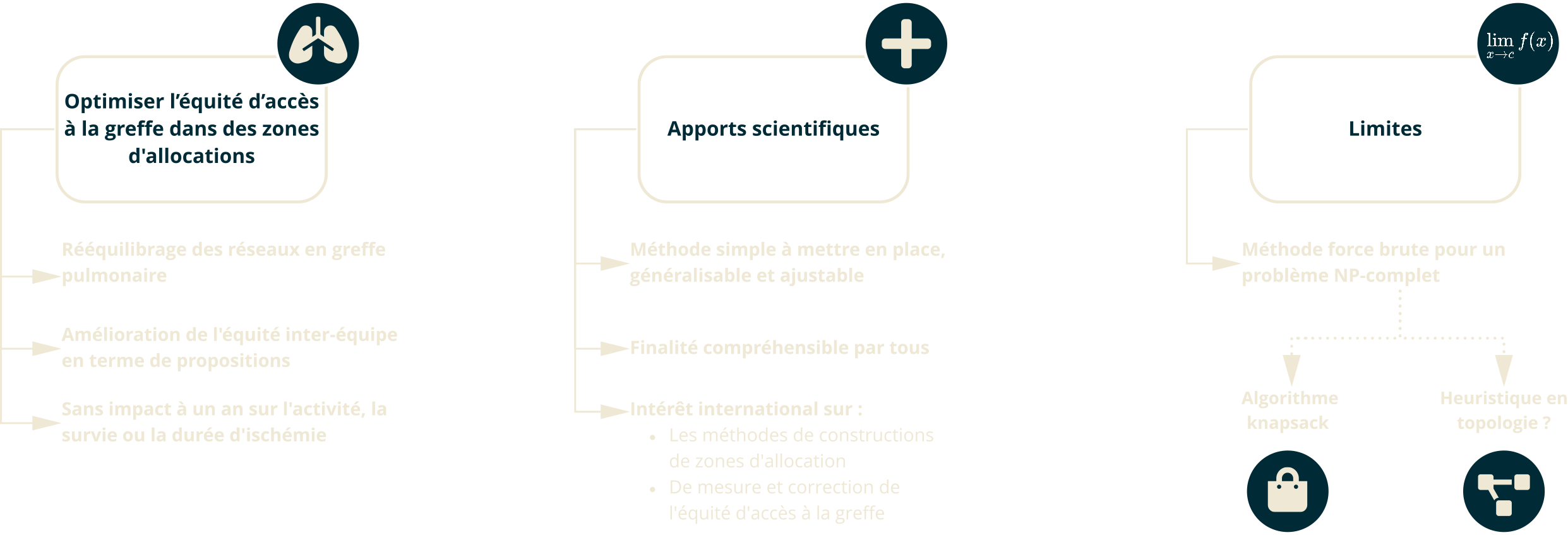

Optimiser l'équité d'accès à la greffe dans des zones d'allocations : conclusion¶

Optimiser la gestion de la distance continue à l'aide d'un modèle gravitaire

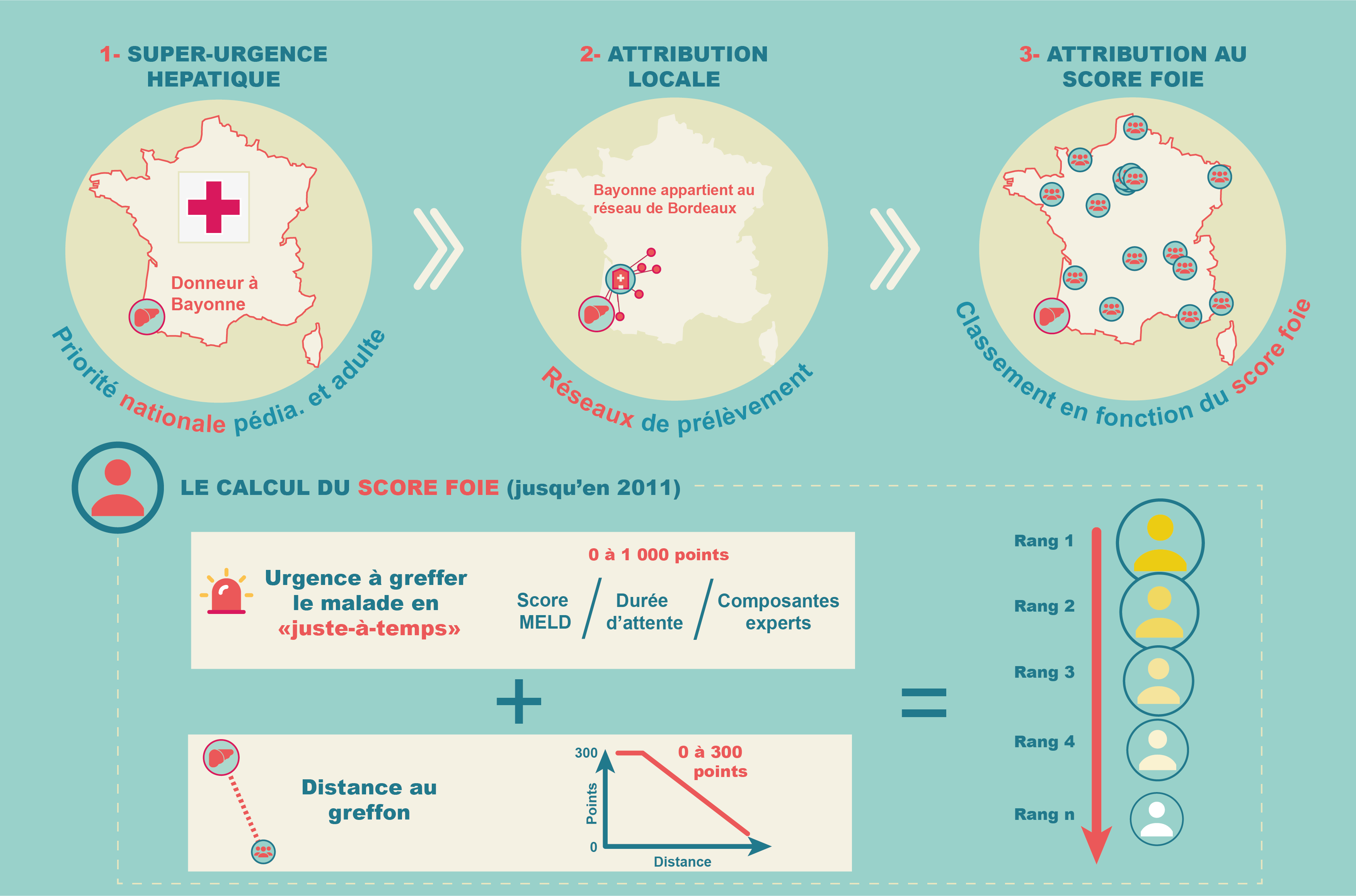

Contexte : le score foie jusqu'en 2011¶

Motifs à agir¶

Hypothèse¶

Une interaction entre l’urgence de la greffe et la distance conduit à la réduction de la mortalité sur liste ou post-greffe

Cette hypothèse est challengée par une évaluation de type avant / après en greffe hépatique

Solution proposée : mise en place et évaluation d'un modèle gravitaire pour l'allocation des greffons¶

« Tout interagit avec tout, mais deux objets proches ont plus de chances de le faire que deux objets éloignés »

Waldo Tobler "A computer movie simulating urban growth in the Detroit region." 1970.

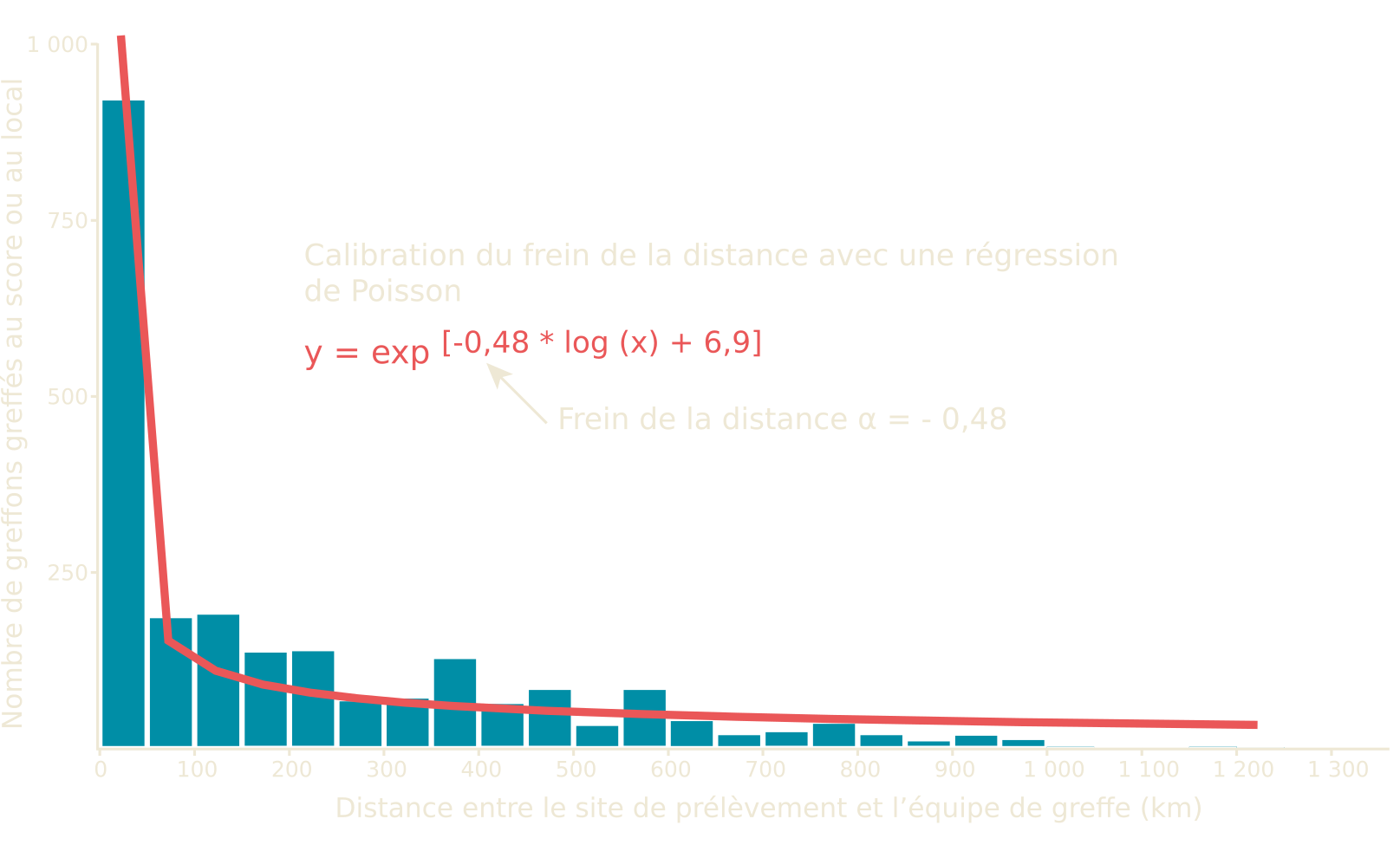

Méthodologie : conception du modèle gravitaire¶

\begin{equation}

\Large F=G\times\frac{m_{i}\times m_{j}}{d_{ij}{^{2}}}

\end{equation}

\begin{align} \nonumber

\\

\large F&: \large \mbox{Force d'attraction} \nonumber \\

\large G&: \large \mbox{Constante gravitationnelle} \nonumber \\

\large m_i&: \large \mbox{Masse de i} \nonumber \\

\large m_j&: \large \mbox{Masse de j} \nonumber \\

\large d_{ij}&: \large \mbox{Distance entre i et j} \nonumber

\end{align}

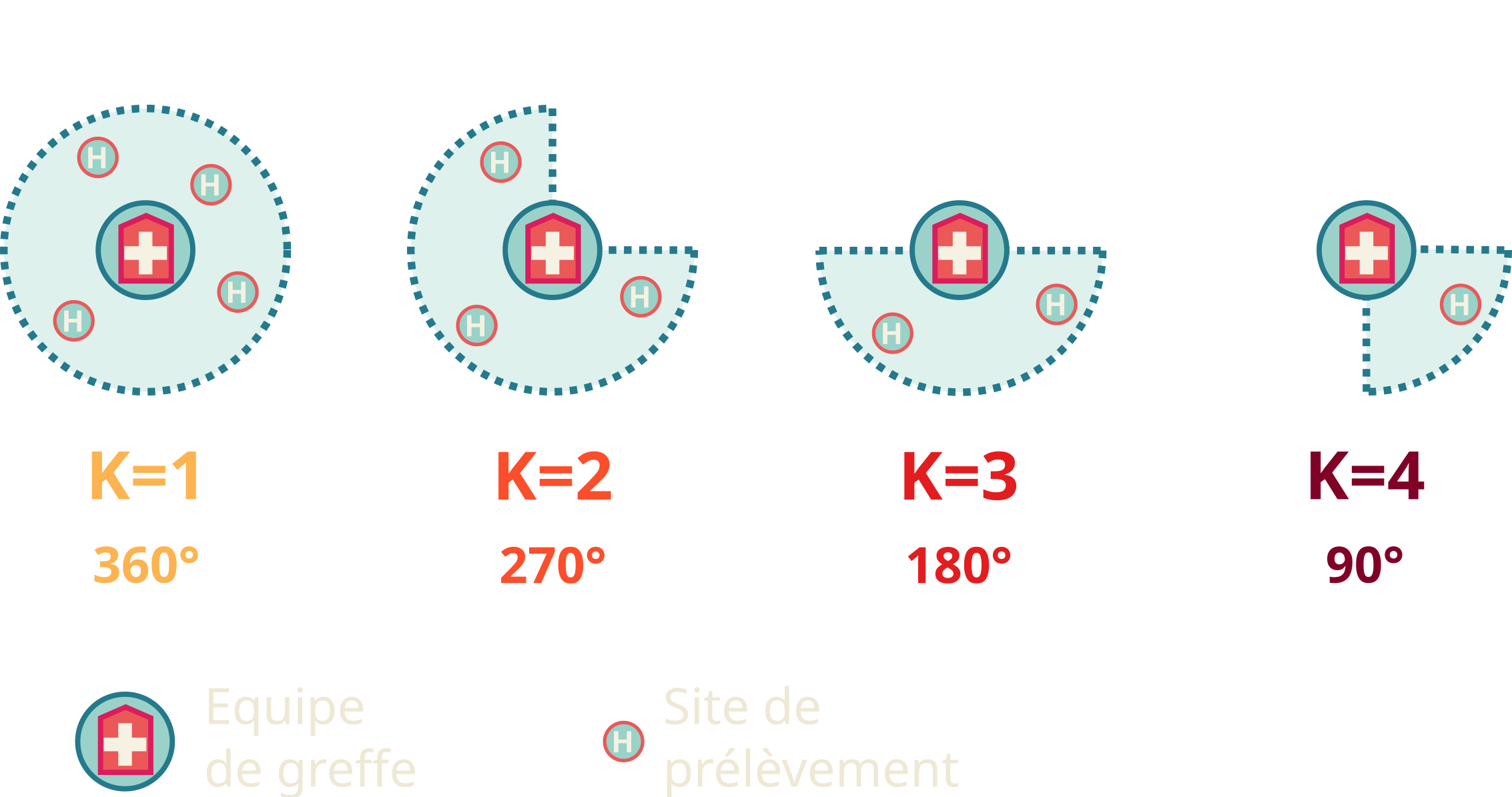

\begin{equation}

\Large Score\:Foie=\frac{Score\:Foie\:Hors\:Distance}{\exp{0,4\times\frac{D^{0,15}}{\sqrt{K}}}}

\label{equ:mgfoie}

\end{equation}

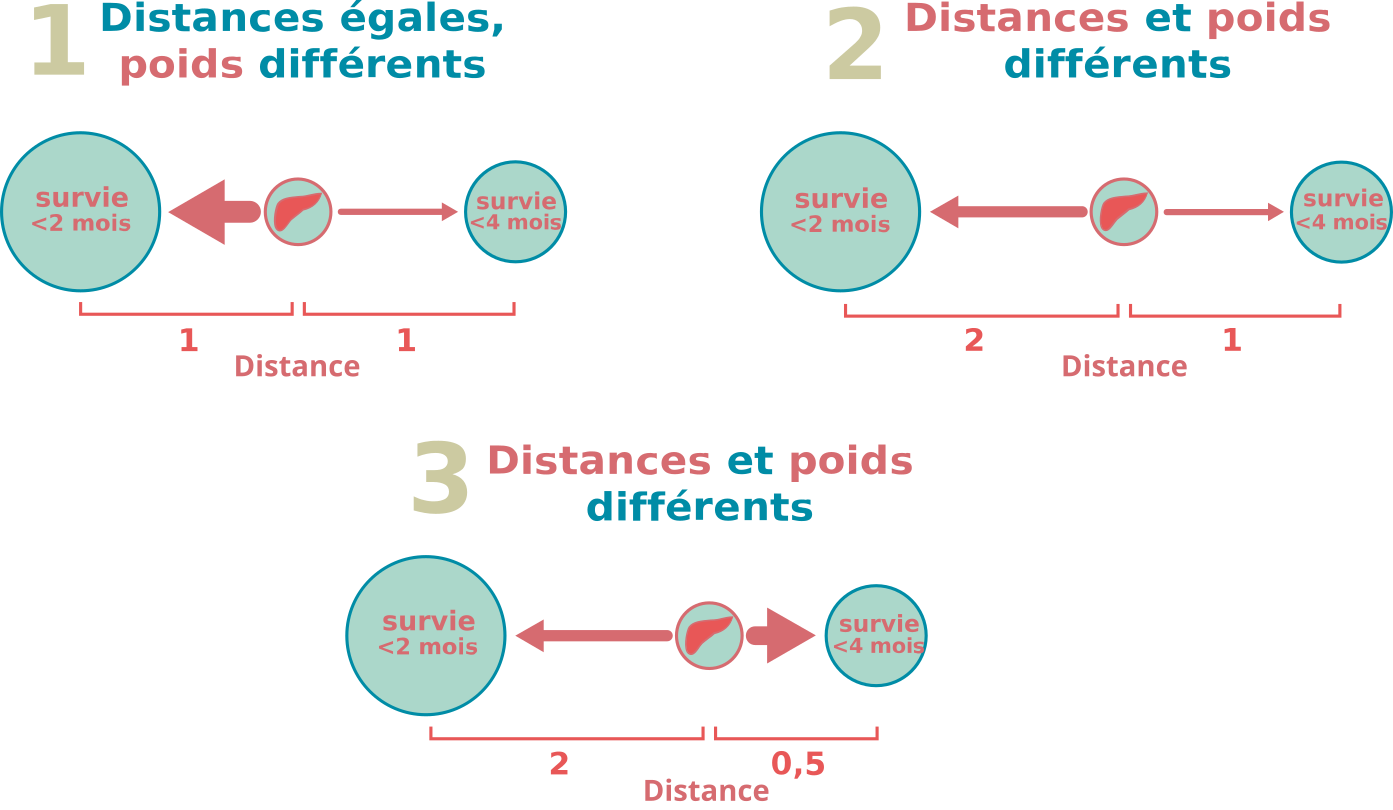

Principes de l'interaction spatiale appliquées au Score Foie¶

Méthodologie : principes de l'interaction spatiale¶

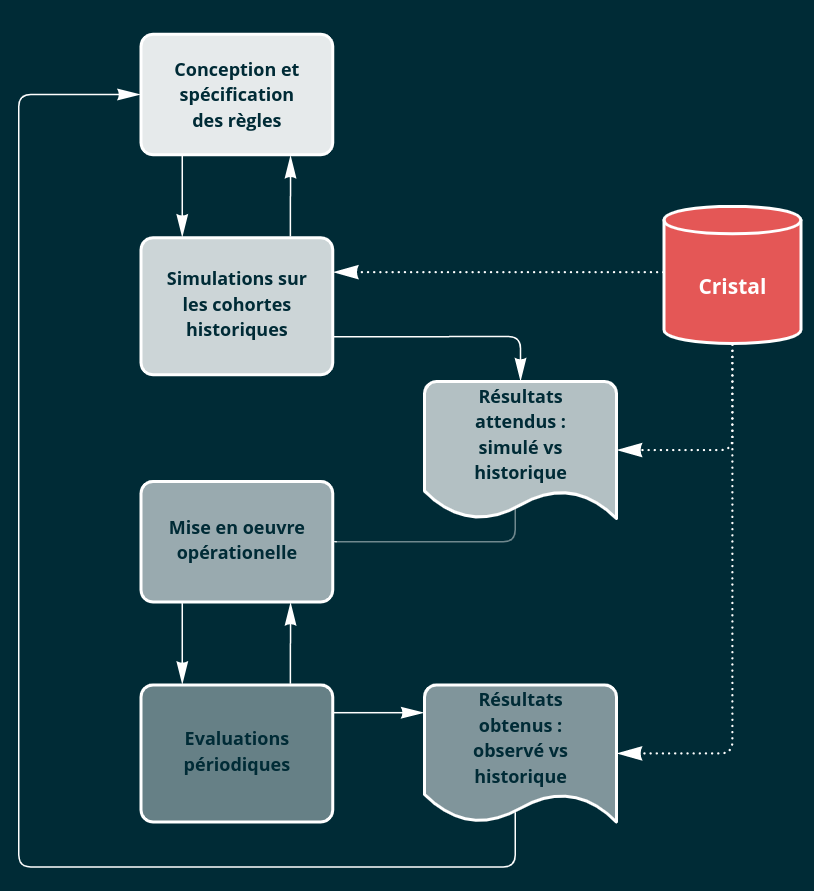

Le rôle de la plateforme de simulation¶

K équipe¶

Illustrations des effets du modèle gravitaire¶

Illustrations des effets du modèle gravitaire (2)¶

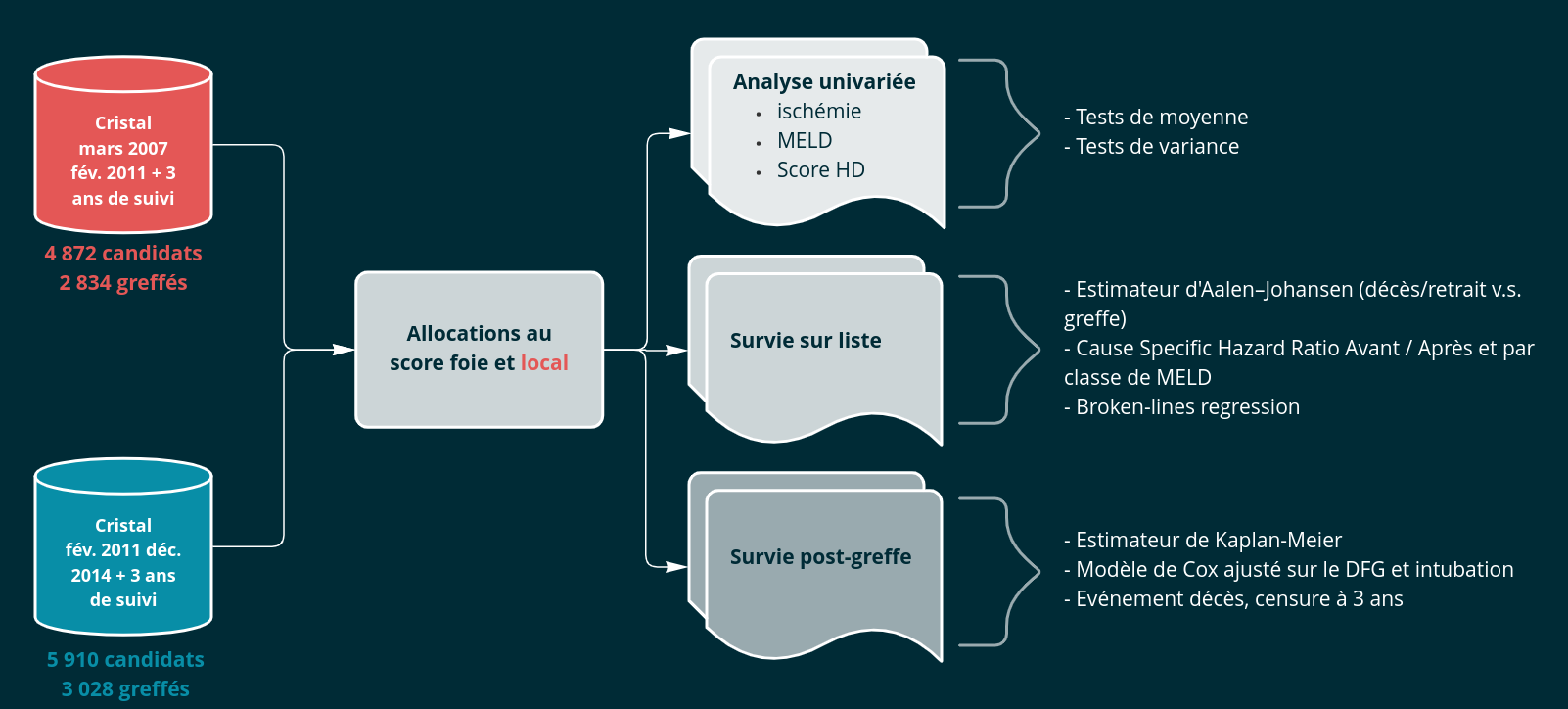

Evaluation du modèle gravitaire : population et méthodes¶

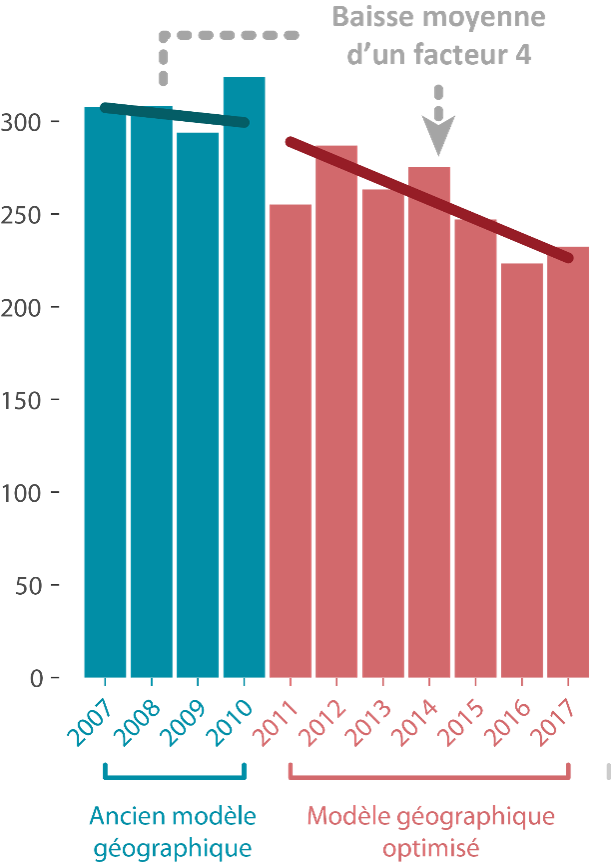

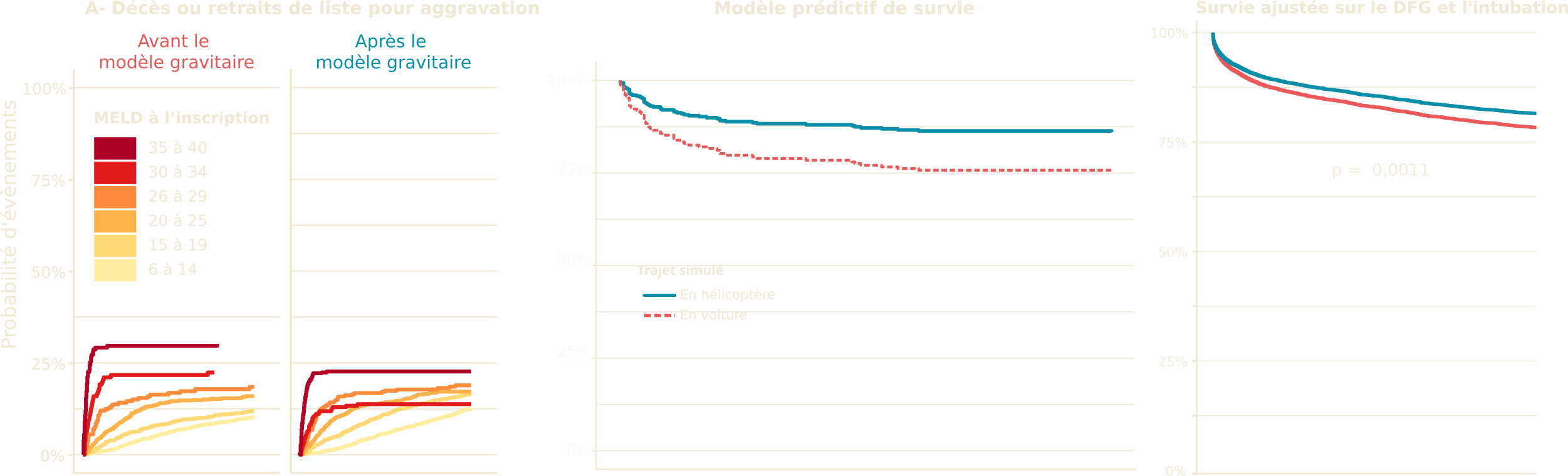

Résultats : Baisse de l'incidence des décès et retraits sur liste pour aggravation¶

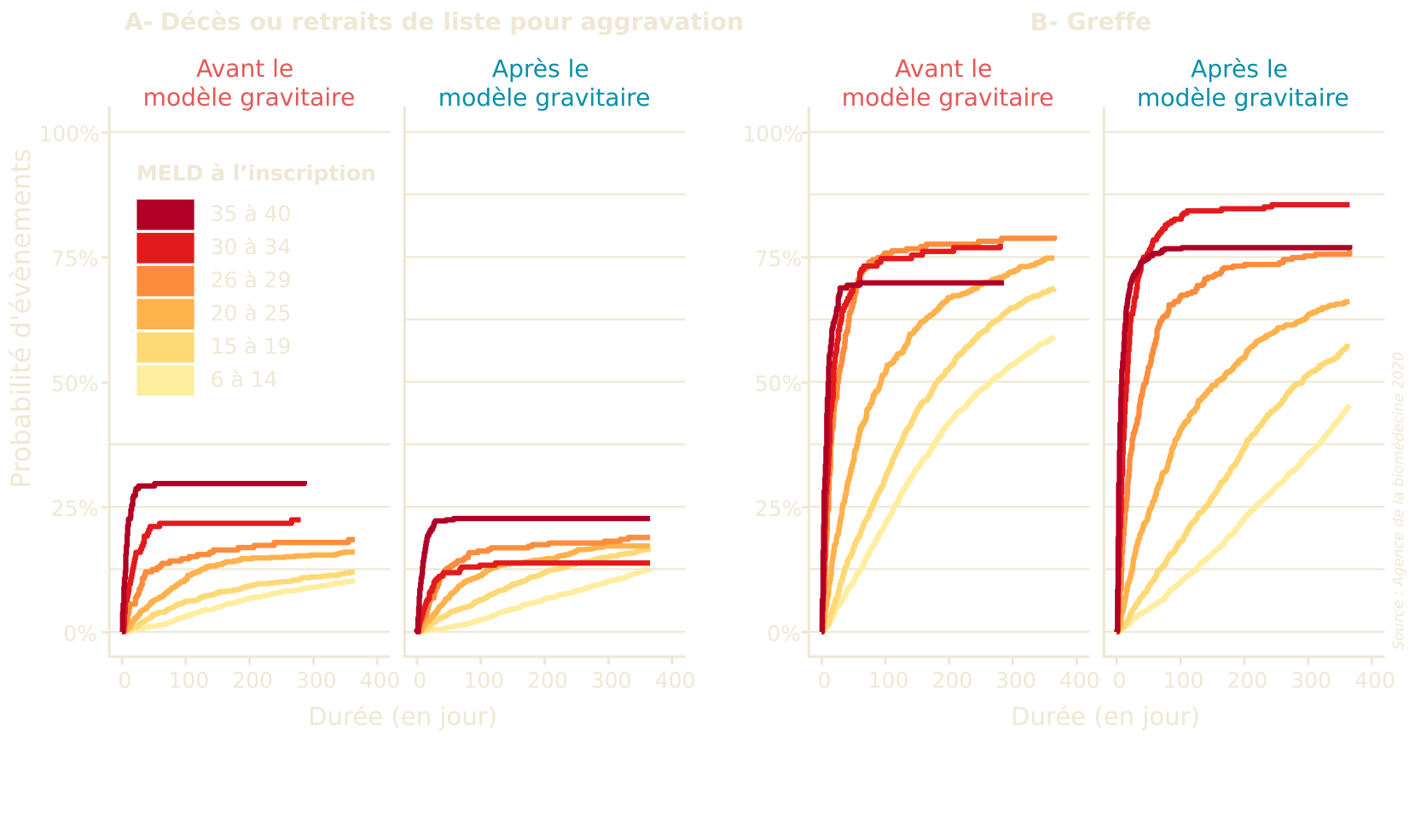

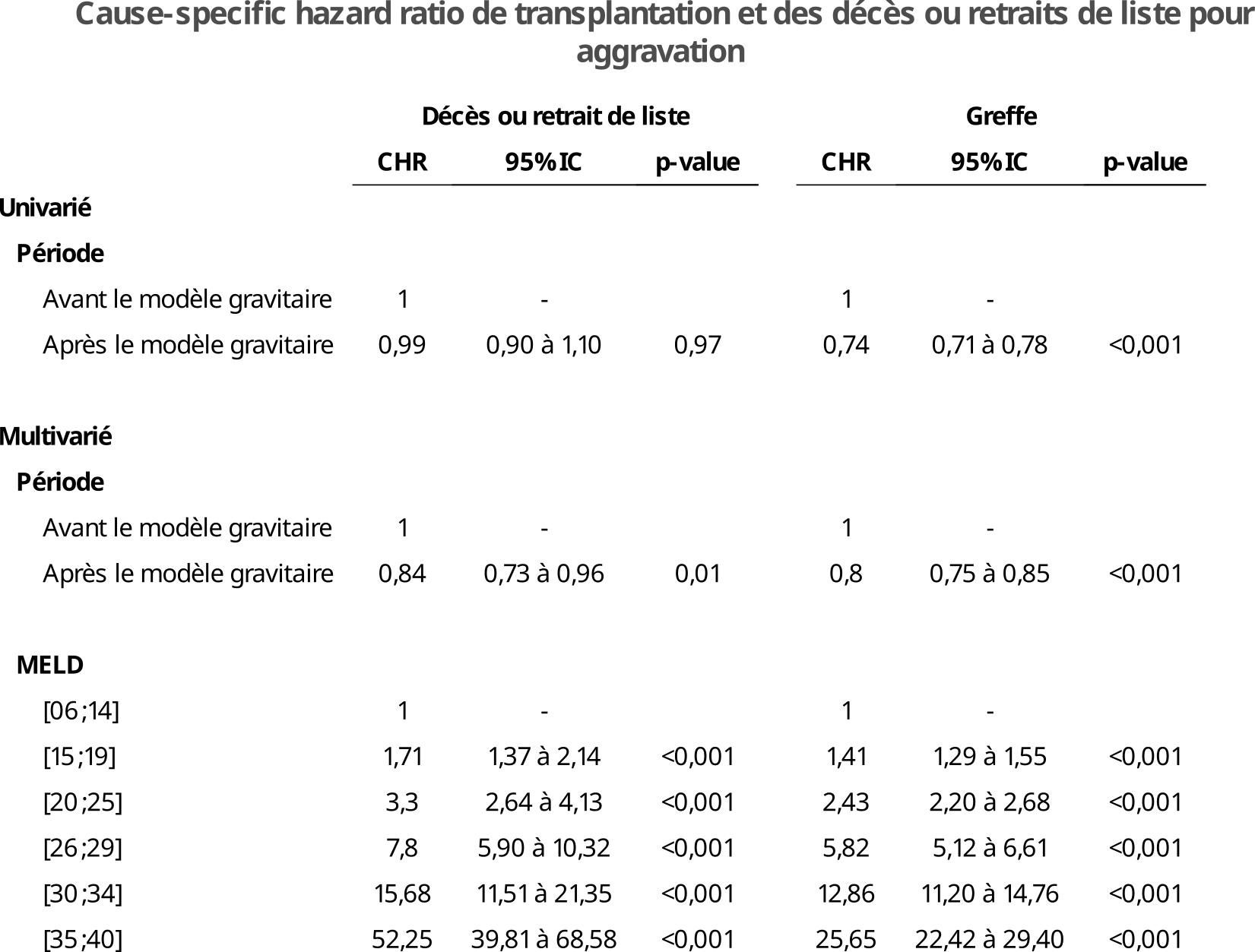

Résultats : prise en compte des risques concurrents sur la liste nationale d'attente¶

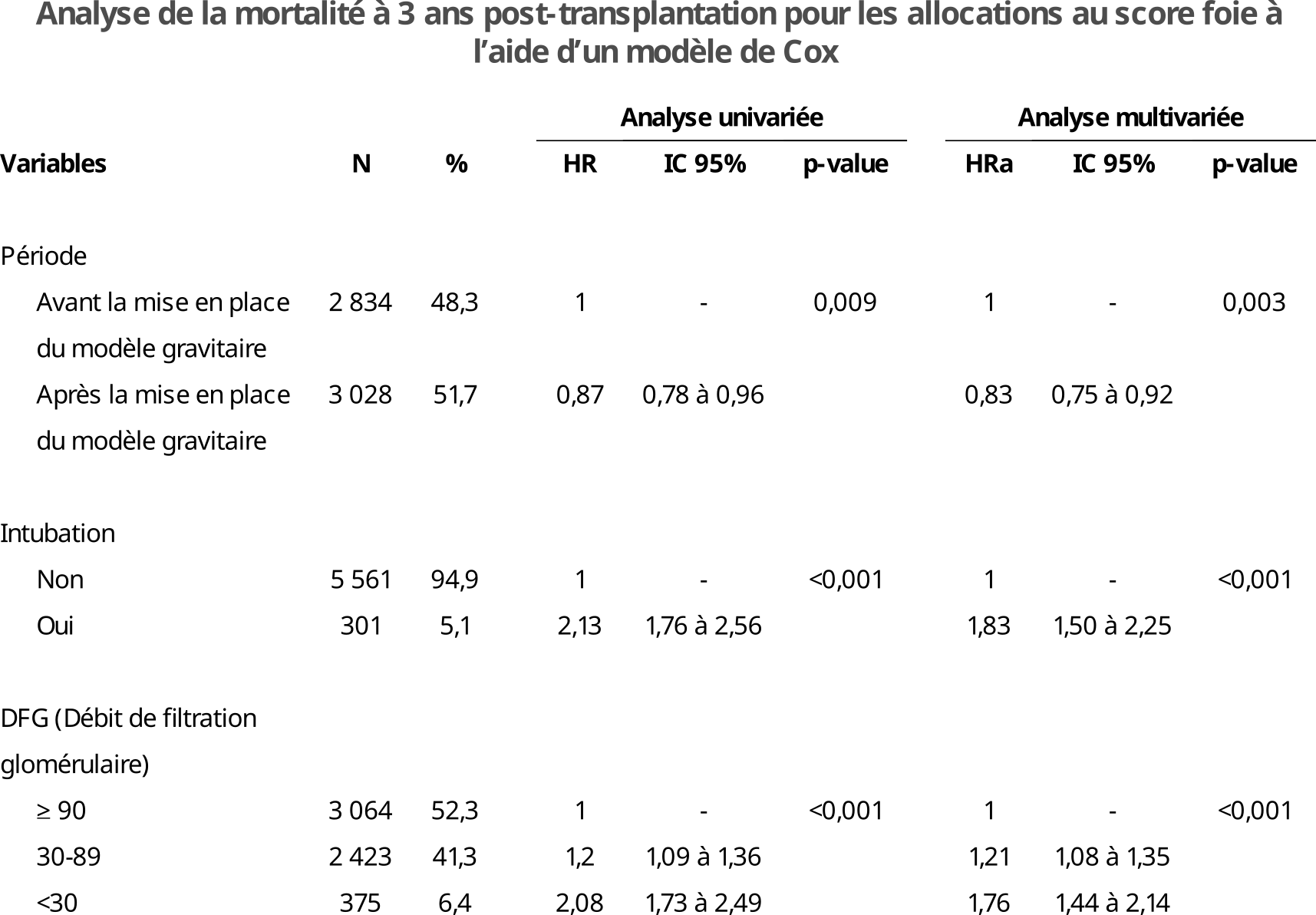

Résultats : modèle de Cox post-greffe¶

Résultats : redistribution des allocations en juste-à-temps¶

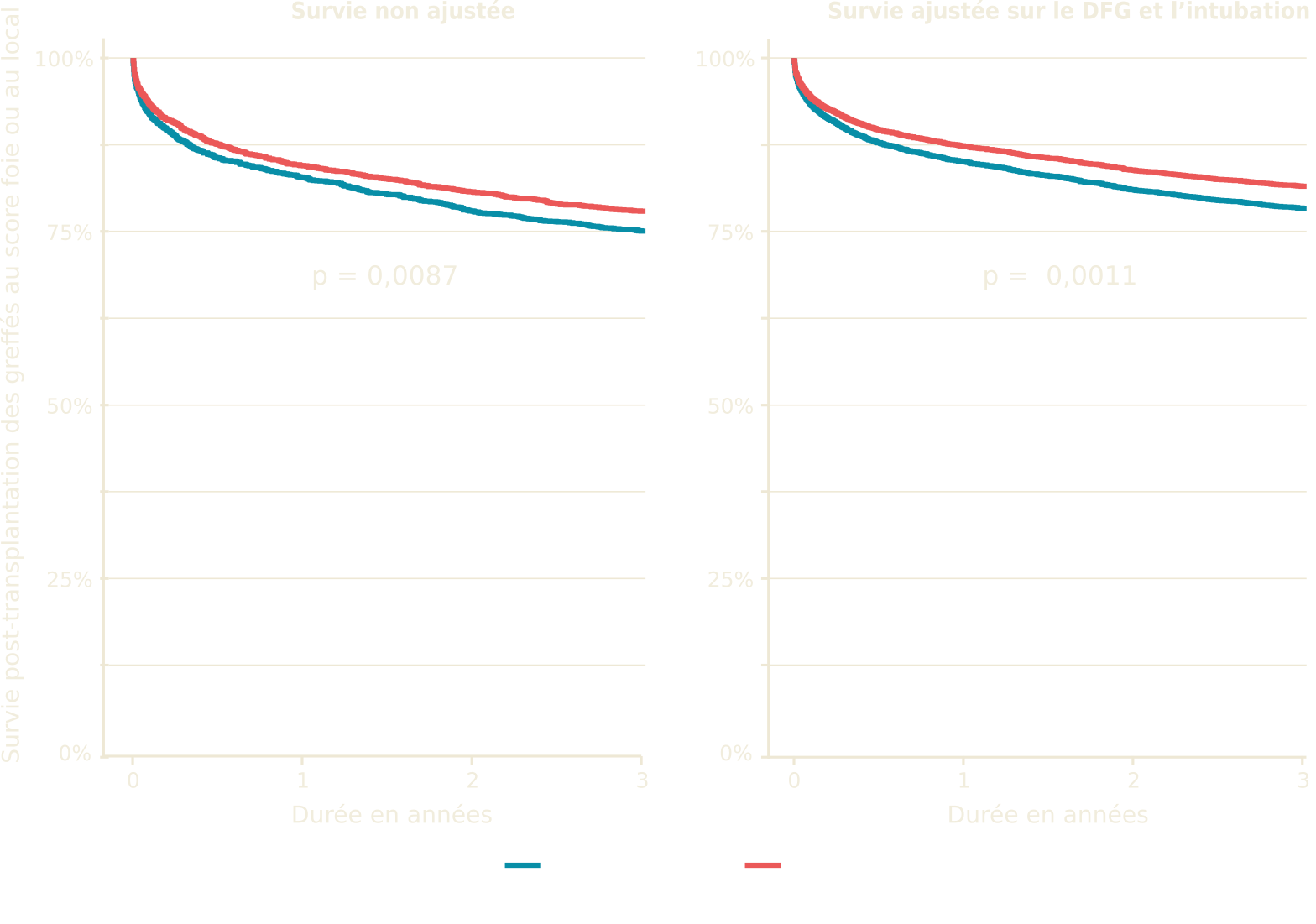

Résultats : mortalité post-greffe¶

Résultats : modèle de Cox post-greffe¶

Optimiser la gestion de la distance à l'aide d'un modèle gravitaire : conclusion¶

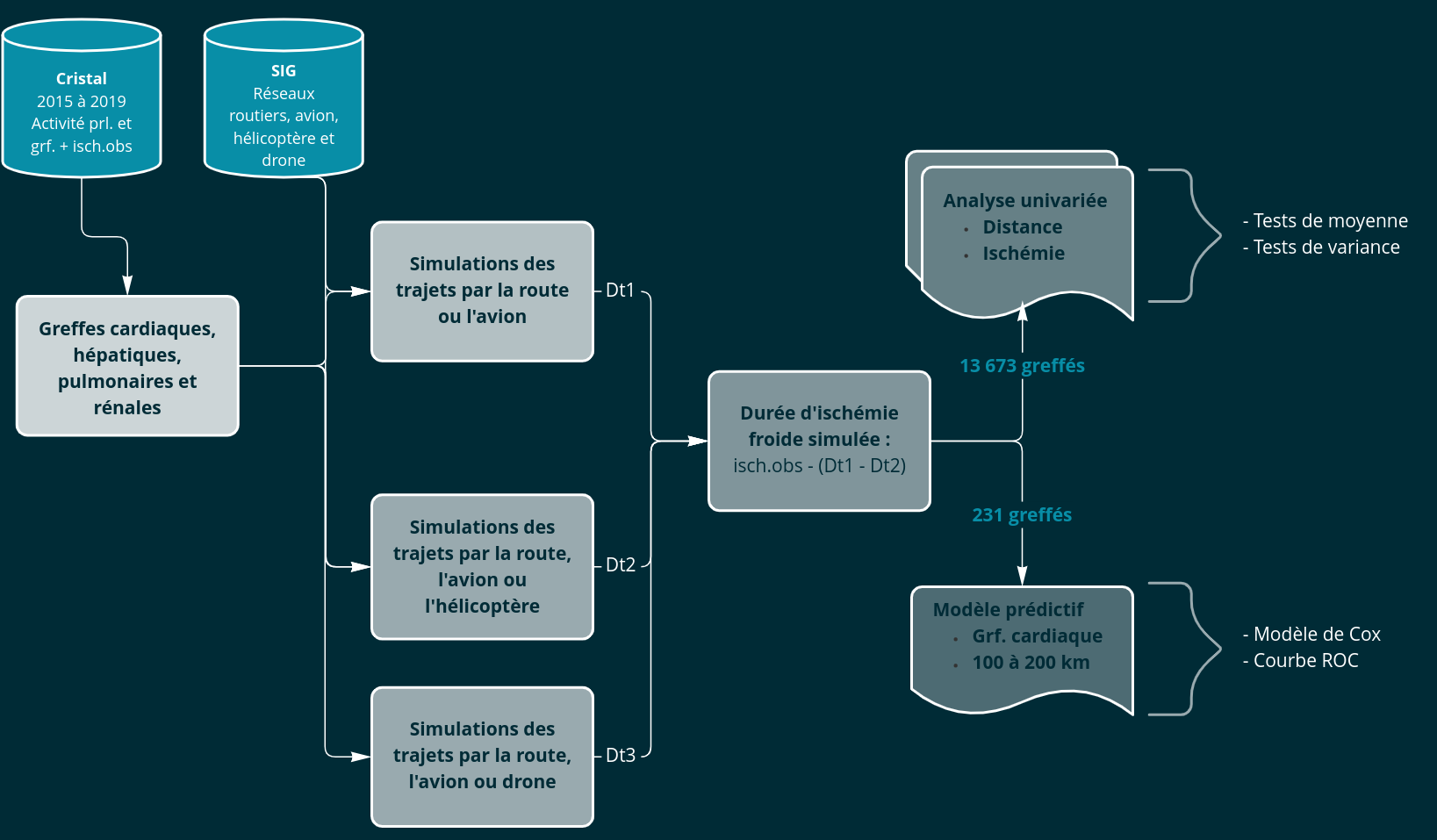

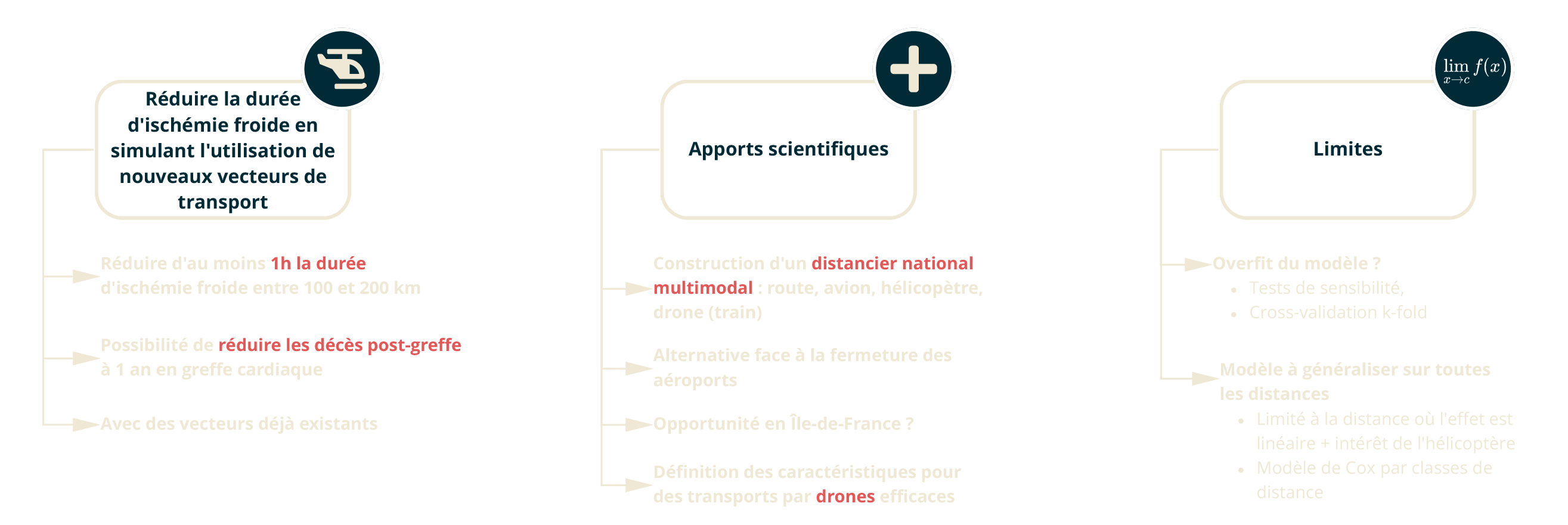

Réduire la durée d'ischémie froide en simulant l'utilisation de nouveaux vecteurs de transport

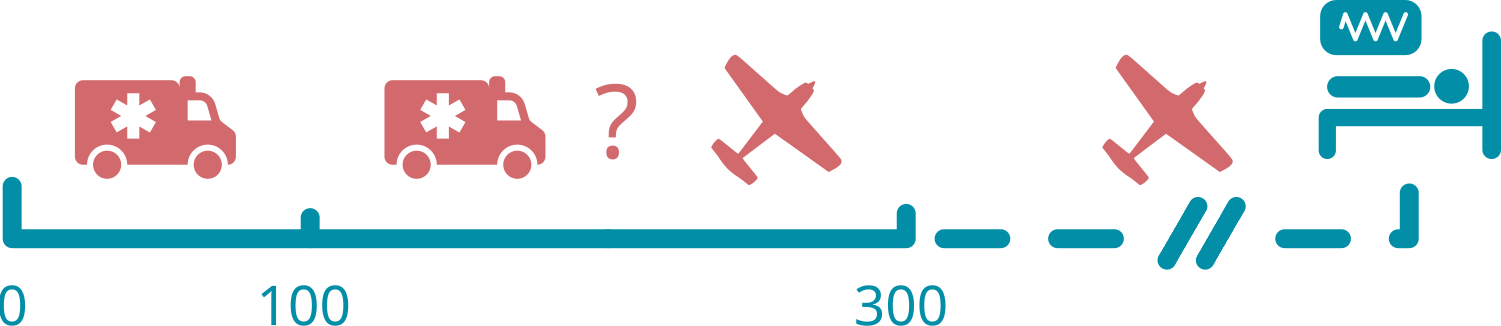

Contexte : des difficultés liées au prélèvement et au transport¶

Tendance à la fermeture des aéroports¶

Des difficultés sur les distances 100 à 300 km¶

Opportunités ?¶

Hypothèse¶

Les outils de la géomatique permettent de simuler l'utilisation de moyens de transports innovants afin de réduire significativement la duré d'ischémie froide et d'augmenter la survie post-greffe

Cette hypothèse est challengée par l'utilisation de micro-simulations sur les principaux organes greffés et d'un modèle prédictif de survie en greffe cardiaque

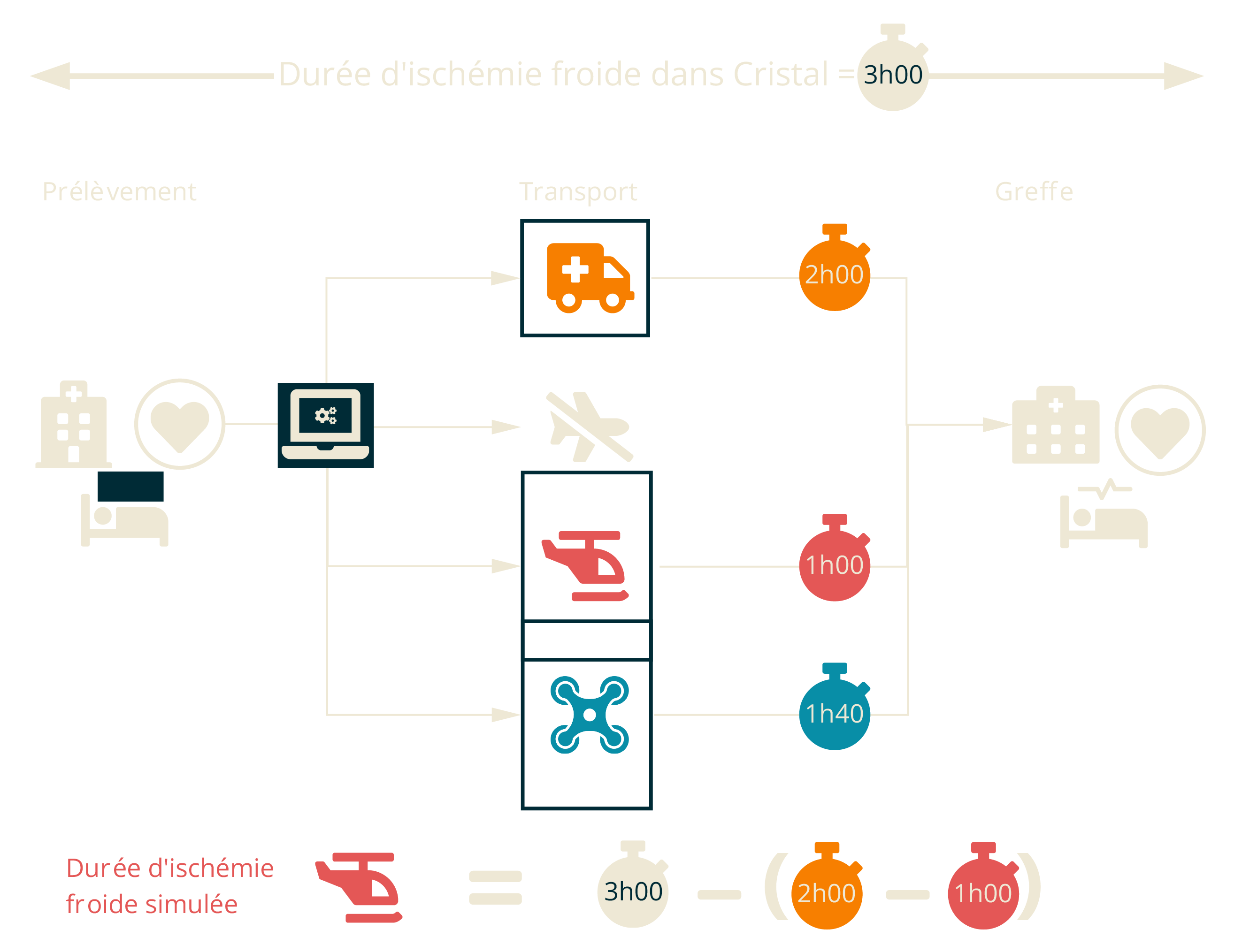

Solution proposée : microsimulations pour déterminer le gain sur l'ischémie¶

Simulation des temps de transports avec un SIG¶

Population et méthodes¶

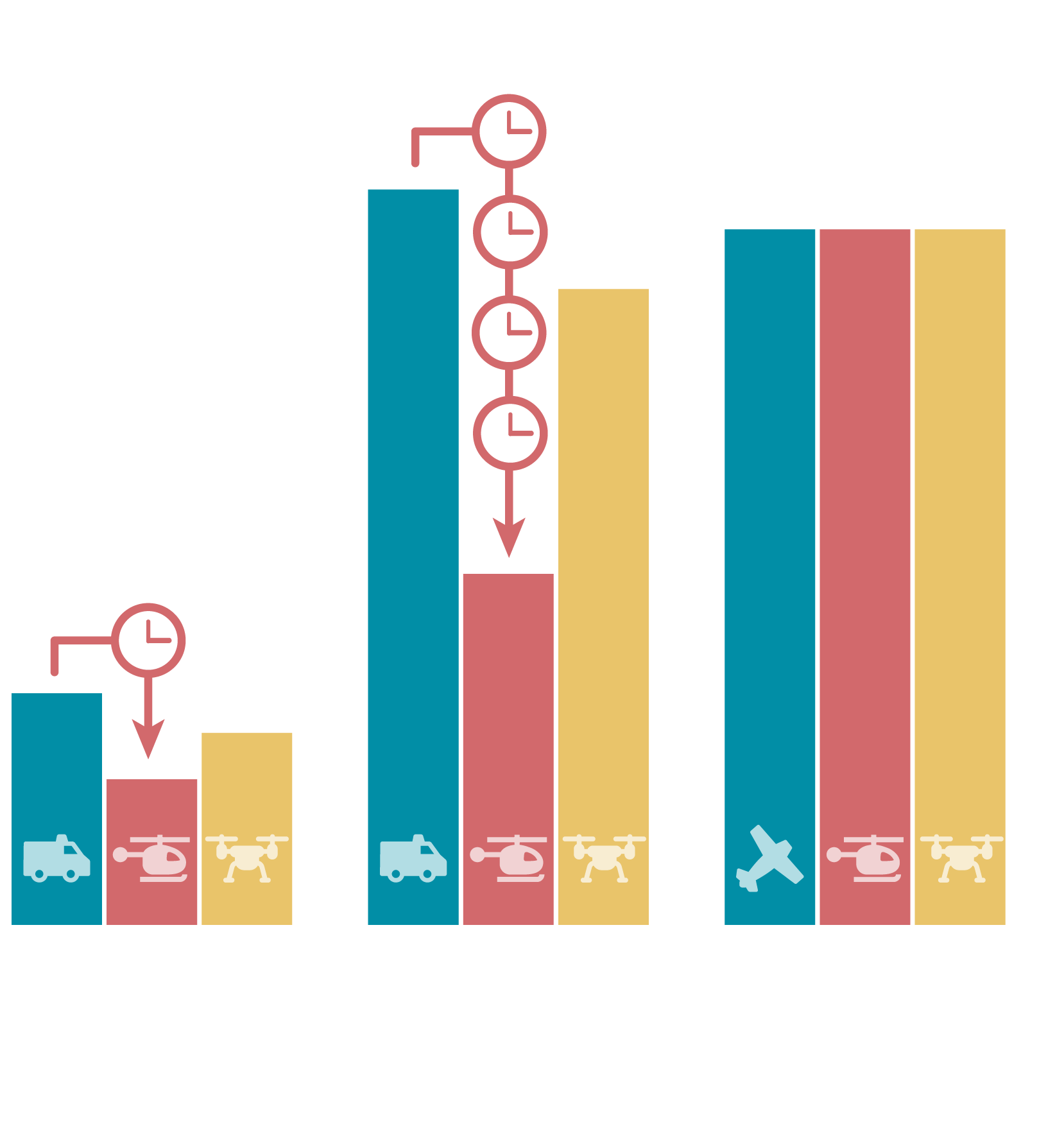

Résultats : simulations sur l'ensemble des greffons¶

Résultats : modèle prédictif de survie¶

Résultats : l'hélicoptère, une alternative pour le transport d'organes sur des distances intermédiaires¶

Résultats : les drones, une perspective à moyen et long terme¶

Optimiser la gestion de la distance à l'aide d'un modèle gravitaire : conclusion¶

Conclusion générale¶

Quelle place de la géographie en santé publique et épidémiologie ?¶

« La géographie de la santé est une mal-aimée de la géographie française […] mais elle est également une mal-aimée des spécialistes français de l’épidémiologie et de la santé publique »

Gérard Salem, Géographie de la santé, santé de la géographie. Espace Populations Sociétés ; 1995

« L’épidémiologie attend de la géographie qu’elle fasse preuve de son aptitude à décrire et expliquer l’organisation et la dynamique d’espaces, et les inégalités spatiales variées qui en sont la manifestation. »

Emmanuel Vigneron, La géographie de la santé : un agenda qui se précise. Espace Populations Sociétés ; 1995

Un carambolage des disciplines pour les réconcilier toutes

Quels apports de la géographie de la santé et de la modélisation spatiale aux problématiques d’attribution des organes en transplantation ?¶

La géographie, ça sert, aussi, à faire la greffe

La géographie, ça sauve, aussi, des vies